베토벤·슈베르트 있고 모차르트 없고…‘음악의 성지’ 빈 중앙묘지

매년 세계 관광객 200만명 찾는 ‘음악거장들의 안식처’

그런데 그 묘지는 달랐다. 시민과 어우러지는, 녹음이 우거진 드넓은 ‘자연공원’처럼 느껴졌고, 수많은 수준급 조소 작품들을 모아 놓은 ‘야외 미술관’처럼 여겨졌다. 물론 그건 내가 그 나라 사람도 아닌 데다 당연히 연고 있는 묘소도 없으니 마음가짐이 달라서였는지도 모른다. 아니면 얼굴도 모르고, 이름도 헷갈리는 먼 일가친척보다 더욱 친숙한 ‘그분’들이 영면에 드신 곳이기 때문이었을 수도 있다. 하지만 이곳을 찾는 내·외국인 관광객이 아닌 빈 시민들의 표정을 살펴보니 엄숙해 보이지도, 슬퍼 보이지도 않았다. 마치 동네 공원에 산책을 나온 듯 다들 즐겁고 행복해 보였다. 오스트리아 수도 빈 남쪽 짐머링 지역에 있는 ‘젠트랄프리드호프(Zentralfriedhof)’, 즉 ‘중앙묘지’ 얘기다. 240만㎡(약 73만평)에 달하는 부지에 유택 35만기가 이미 들어선, 오스트리아에서 가장 광대한 묘지이자 유럽에서도 두 번째로 큰 묘지다.

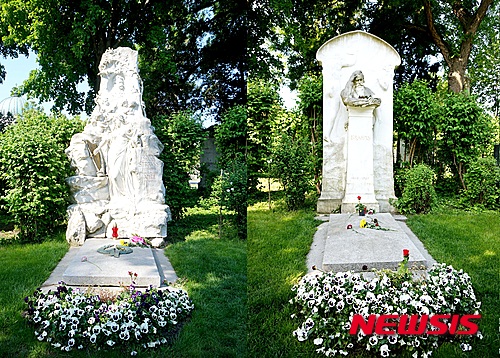

제2문으로 들어서면 묘지 중앙에 자리한, 이 묘지를 설립한 칼 뤼거 시장을 기념하는 돔 모양의 ‘닥터 칼 뤼거 성당’ 방향으로 보리수와 플라타너스가 늘어선 아름다운 가로숫길이 나 있다. 빈을 배경으로 한 1949년 영국 스릴러 영화 ‘제3의 사나이’(감독 캐럴 리드)의 라스트 신 배경이 돼 유명해진 그 길을 따라 200여m가량 올라가면 왼쪽으로 ‘음악 신동’ 볼프강 아마데우스 모차르트(1756~1791) 기념비가 나온다. 레퀴엠 악보와 하프를 안고 있는 그의 아내 콘트탄체의 청동상이 서 있는 이 비를 중심으로 일대에 다른 음악가 묘지가 자리한다. ‘악성’ 루트비히 판 베토벤(1770~1827), ‘가곡의 왕’ 프란츠 페터 슈베르트(1797~1828), 별명 대신 ‘독일의 3대 B(바흐, 베토벤, 브람스)’ 중 한 명으로 통하는 요하네스 브람스(1833~1897), ‘왈츠의 아버지’인 요한 슈트라우스 1세(1804~1849)와 그 아들인 ‘왈츠의 왕’ 요한 슈트라우스 2세(1825~1899) 등 시대와 나라, 민족을 초월해 인류의 귀와 마음을 행복하게 해주고 있는 거장들이 이웃하며 후세 사람들을 맞는다. 모차르트 기념비 뒤편 왼쪽으로 베토벤, 오른쪽으로 슈베르트의 묘소가 있다. 이곳이 ‘음악가 묘지’가 된 것은 두 사람 덕이나 다름없으니 그들의 음악사적 위치를 떠나서도 그 자리에 묻힐 자격이 있다.

그는 유언으로 자신을 너무 늦게 만난 것을 한탄했던 베토벤 곁에 묻어주기를 청했다. 두 사람은 베링거 묘지(현 슈베르트 공원)에 나란히 묻혀 이승에서 못 이룬 사제의 정을 저승에서 나누는 듯했으나 1880년대 들어 관이 다 드러날 정도로 묘소가 남루해져 그들을 흠모하던 시민들의 안타까움을 샀다. 그때 ‘기적’이 일어난다. 1874년 조성됐으나 빈 시민들의 관심 밖에 있던 젠트랄프리드호프를 홍보하기 위해 당시 빈 시장이었던 칼 뤼거가 1881년 ‘유명인사 이장법’을 제정하고 가장 먼저 두 사람 묘소의 이장을 추진한 것. 그 결과 1888년 두 사람은 현재의 터를 잡게 됐다. 그것이 계기가 돼 그들을 흠모했던 다른 음악가들이 이곳에 매장되거나 이장돼 오늘에 이르렀다. 거장들의 묘는 그들의 명성에 비한다면 절대 화려하지는 않지만, 생애를 상징하는 조형물들로 장식돼 음악사에 남긴 발자취를 다시금 생각하게 한다.

요한 슈트라우스 2세의 묘비에는 바이올린을 켜는 천사들과 하프를 든 여인이 자리해 빈을 열광시킨 그의 즐겁고 신나는 왈츠를 기념한다. 브람스 묘비는 선배 로베르트 알렉산더 슈만(1810~1856)에의 무한한 존경심과 그의 아내 클라라를 향한 변함없는 사랑 속에서 독신으로 생을 마감한 그의 번뇌를 드러낸다. 흥미로운 것은 이곳에 묻힌 베토벤, 브람스 등은 사실 오스트리아인이 아니라 독일인이라는 사실이다. 오스트리아를 동경한 베토벤은 17세 때 빈으로 이주, 이를 발판으로 악성으로 자리매김했고, 브람스는 요한 슈트라우스 2세의 권유로 일자리를 찾아 35세부터 빈으로 본격적으로 꿈을 펼쳤다. 이는 당시 오스트리아가 유럽에서도 가장 손꼽히는 ‘음악의 나라’였음을 방증한다. 이들과 달리 오스트리아인이지만, 독일인으로 산 사람이 아돌프 히틀러(1889~1945)다.

히틀러는 나치당을 발판으로 1933년 1월 집권, 독일 총통 자리까지 올랐으며, 1938년 3월 조국인 오스트리아를 합병한 여세를 몰아 1939년 9월 폴란드를 침공해 제2차 세계대전을 일으킨다. 올해가 마침 인류 역사상 가장 참혹했던 전쟁이 1945년 연합군의 승리로 끝난 지 70주년이 되는 해다. 이 묘지를 찾은 관광객이 가장 궁금해하는 것이 모차르트의 묘소의 위치다. 그의 유려한 기념비는 베토벤과 슈베르트 묘소를 각각 ‘좌청룡’ ‘우백호’로 삼아 음악가 묘지 한복판에 우뚝 서 있는데 도대체 묘소는 어디에 있는 것일까. 그의 묘소는 음악가 묘지는 물론 젠트랄프리드호프 전체를 다 뒤져도 찾을 수 없다. 질병과 빈곤에 허덕이던 모차르트는 ‘레퀴엠’을 작곡하다 악성 장티푸스에 걸려 35세에 불과했던 1791년 12월5일 그만 세상을 떠나고 말았다. 1762년 겨우 6살 나이에 쇤브룬 궁에서 천재적인 피아노 연주를 뽐내 오스트리아 사상 최고 권력자인 마리아 테레지아 여대공의 총애를 받는 등 한 시대를 풍미했던 그의 죽음으로서는 너무 허무했다. 그런데 진짜 허무한 것은 그 뒤의 일이다. 장티푸스 전염이 두려웠던 빈의 관리는 그의 유해를 젠트랄프리드호프 인근 마르크스 묘지 내 빈민 구역에 같은 날 죽은 사람들과 함께 대충 매장해 버리고 말았다. 뒤늦게 모차르트의 죽음을 알게 된 아내와 사람들이 달려왔지만, 정확한 매장 장소조차 알 수 없었다고 한다. 1984년 할리우드 영화 ‘아마데우스’(감독 밀로스 포먼)이 극화했던 것처럼 모차르트의 천부적 재능에 가려 좌절을 맛봐야 했던 라이벌 안토니오 살리에리(1750~1825)가 비록 음악가 묘지는 아니지만, 젠트랄프리드호프 내 49구역에 묻혀 오늘에 이르는 것과 정말 대조적이다. 빈에서 사 온 ‘모차르트 초콜’릿이 문득 씁쓸하게 느껴지는 것은 꼭 카카오 함량이 많아서는 아닌 듯싶다. [email protected] |