[노량진, 살어리랏다②]아무리 좁아도…고시원 '쪽방' 유일한 안식처

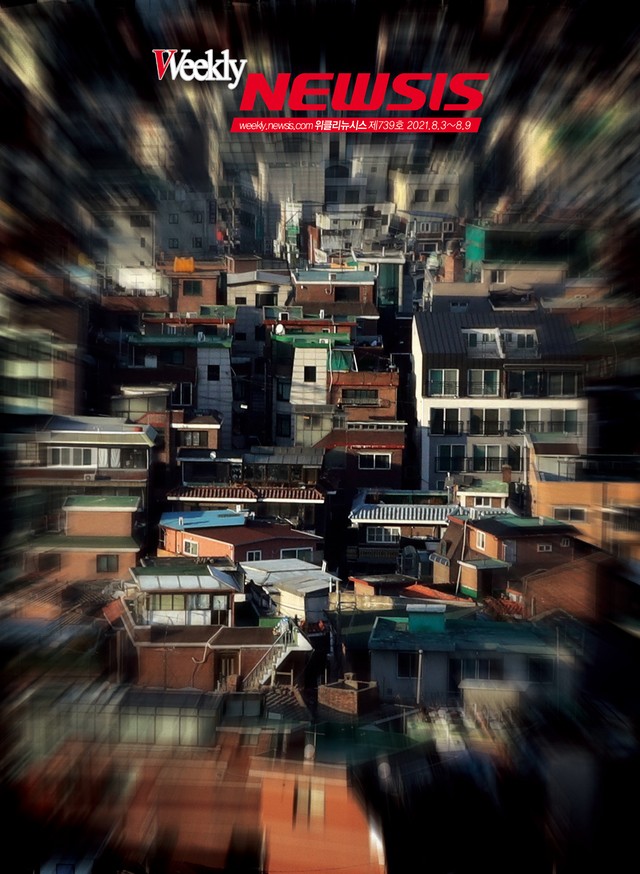

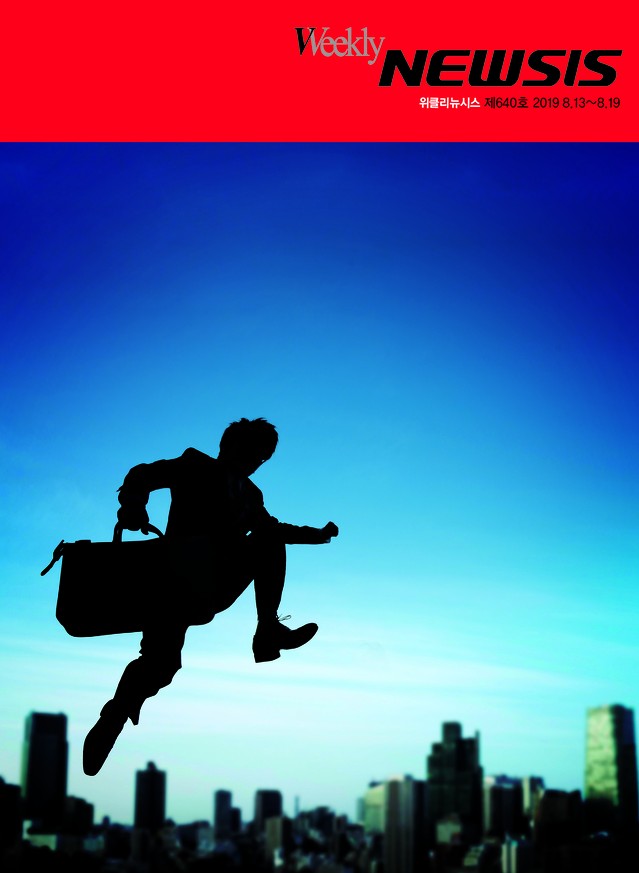

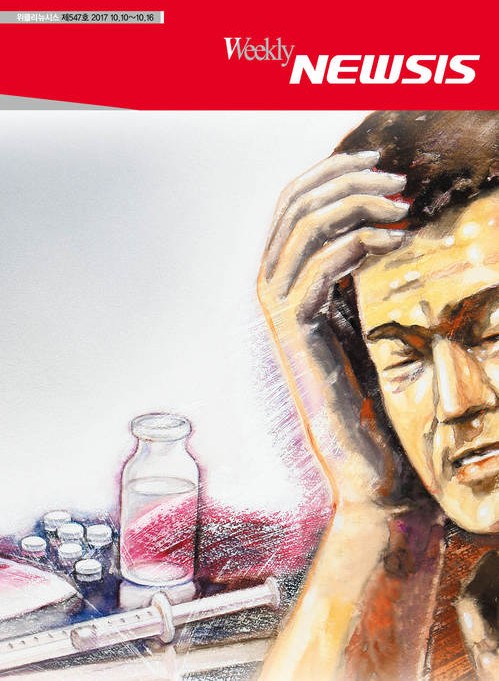

【서울=뉴시스】박성환 기자 = '그것은 방이라고 하기보다는 관이라고 불러야 하는 크기의 공간, 그 좁고 외롭고 정숙해야만 하는 방안에서 나는 웅크리고 견디고 참고 침묵했다.' 소설가 박민규씨는 단편소설 '갑을 고시원 체류기'에서 비좁은 고시원에서 생활하는 청춘의 삶을 이렇게 묘사했다. 지난 9일 해가 뉘엿뉘엿 저문 서울 동작구 노량진 고시촌은 제법 쌀쌀했다. 누군가 곁에 다가왔다. 크지도 작지도 않은 목소리로 인사를 건넸다. 얼마 전 치른 경찰 공무원 필기시험에서 고배를 마신 김상곤(28)씨였다. 반가워할 틈도 없었다. 김씨는 학원가와 맞닿은 인도 귀퉁이를 돌아 좁은 골목으로 발걸음을 재촉했다. 그의 걸음은 으름장을 놓듯 재빨랐다. 2년 전 노량진에 터를 잡은 뒤부터 몸에 밴 습관이란다. 골목 끝에 다다르자 김씨는 한 뼘 남짓한 창이 다닥다닥 붙어있는 회색빛 3층짜리 건물 하나를 가리켰다. 창문 틈 사이로 희미한 형광등 불빛이 새어 나왔다. 넉 달 전 새로 자리 잡은 월세 34만원짜리 고시원이다. 한 달 넘게 돌아다닌 끝에 구했단다. "예전에 살던 고시원은 햇빛이 안 들어와 밤인지 낮인지도 몰랐어요. 그래도 여기는 창문을 통해 잠깐이라도 햇빛이 들어와 그나마 감옥 같지 않죠." 창문이 있는 방은 다른 방에 비해 5만원 비싸다. 그래도 포기할 수 없었단다.

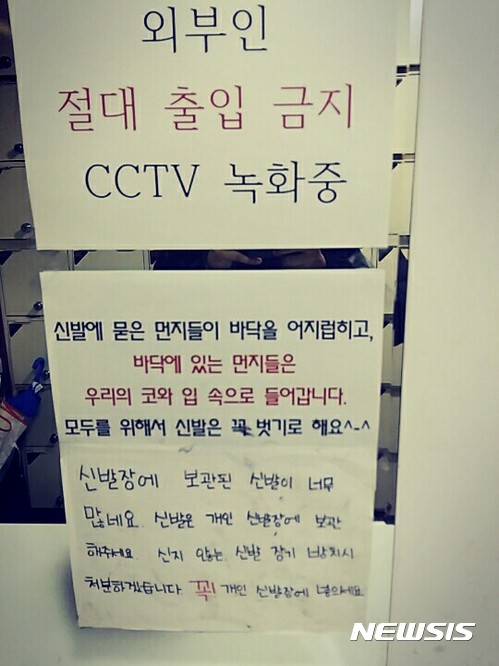

김씨가 지문인식기에 엄지손가락을 대자 "확인됐습니다"라는 음성과 함께 출입문이 열렸다. 열린 문틈 사이로 고시원 내부를 어렴풋이 살폈다. 그것도 잠시. 야간 총무는 취재 목적을 듣고 주저하더니 한사코 손을 내저었다. 처음부터 별다른 말도 없었다. 쫙 찢어진 눈꼬리를 바짝 치켜세워 사방을 향해 눈을 흘겼다. 방에 있는 다른 공시생들에게 '공공의 적'이 될까 다시 고시원 밖으로 나와 기자와 이야기했다. "잠깐이라도 취재를 할 수 있을까요?" 기자의 물음에 야간 총무는 또 한 번 손을 내저었다. 요청을 거절한 총무는 방에서 공부하고 있을 누군가를 이유로 들었다. 실랑이는 쉽게 끝나지 않았다. 출입문 천장에 매달린 CCTV 빨간 불빛만 깜빡였다. 총무는 소리에 유독 민감했다. "휴대전화는 무음으로, 복도에서 발소리 내면 절대 안 돼요." "방에서 절대 떠들면 안 돼요."

경고는 계속됐다. 출입문 입구에 설치된 발을 열어젖히자 '실내 보행 시 외출 신발 절대 금지'. '공공의 적이 되기 싫으면 어떤 소리도 내지 마라', '술 마시고 소란 시 환불 없이 곧바로 퇴장'이라는 경고문이 순서대로 나붙었다. 맞은편 기둥 알림판에는 월세 독촉장들이 가득했다. ◇ 발가락에 바짝 힘을 주고 걸어야 한참 고민했다. 야간 총무 말마따나 행여 발소리라도 들릴세라 몇 번이나 망설였다. 그 모습을 보기 답답했나 보다. 김씨는 "고시원에서는 가까워졌다 멀어지는 발소리에 민감하다"며 "발가락에 힘을 주고 살살 걸어야 한다"고 귀띔해줬다. 의식적으로 평소와는 다른 걸음을 뻗었다. 발가락에 온전히 힘을 주고 발목을 꼿꼿이 세운 채 앞쪽으로만 걸었다. 어두컴컴한 복도에는 대로변 학원가의 부산스러움 대신 착 가라앉은 공기만이 얼기설기 뭉쳐 있었다. 좁은 복도를 사이에 두고 최대한 많은 방을 만들기 위해 공간을 촘촘히 나눴다. 층마다 잘게 쪼개진 방이 24개. 방의 방향과 창문 유무, 층수를 어떻게 선택하느냐에 따라 월세는 25만원부터 40만원까지 크게 달라진다. 김씨는 복도 끝 공동주방부터 안내했다. 낡은 싱크대 위에 밥통과 가스버너가 덩그러니 놓여있었다. 식탁을 기준으로 맞은편에는 생산연도를 가늠하기 어려운 빛바랜 공동냉장고가 있었다. 공동냉장고 문을 열자 밑반찬들과 갖가지 식재료들이 가득했다. 반찬 통마다 붙은 형형색색 종이에는 방 호실과 '남의 것을 탐하지 말라'는 경고성 글들이 빼곡하게 적혀있었다.

김씨는 "고시원에서 제공되는 음식은 밥과 김치, 라면"이라며 "부모님께 매번 손 벌리기가 죄송해서 한동안 고시원 주방에서 라면만 끓여 먹은 적도 있다"고 말했다. ◇ 엉덩이 하나 붙일 공간도 없는 12번 방 복도 끝 공동주방과 경계에 놓인 12번 방이 그의 임시 거처다. 그도 합격하면 이곳을 미련 없이 떠날 생각이다. 방문을 열고 안으로 들어가자 시큰한 냄새가 코끝을 찡하게 했다. 사방이 막힌 공간에 밴 특유의 냄새는 겨우 한 뼘만큼 열리는 창문 탓인지 좀처럼 흩어지지 않았다. 양팔을 뻗으면 양쪽 벽이 닿을 정도로 좁은 방에서는 신문지 한 장 너비 크기의 침대마저 넓어 보였다. 또 옷걸이와 책상까지 있어 건장한 성인 남성 두 명이 들어가니 서기도 벅찼다. 쪼그려 앉아 몸을 종이처럼 구겨봤지만 엉덩이 하나 붙일 공간도 없었다. 방 한쪽엔 언제 마셨는지 모를 소주병과 과자봉지가 너저분하게 널려 있었다. 출처가 불분명한 라면상자 크기의 상자 2개에는 먼지가 수북했다. 상자를 열자 그의 손때가 묻은 시험 서적과 다이어리들이 나왔다. 그의 다이어리에는 지난 2년간의 고시촌 행적이 고스란히 적혀있었다. '2015.05.13. 식료품 1만1000원 구입' '2015.05.19. 방석 2000원 구입' '2015.05.24 고시식당 밥값 9만 원 결제'…. 그는 하루도 거르지 않고 학원 수업 시간표와 지출 내역을 기록한다. 단 한 푼이라도 아끼기 위해서다. 하루 13시간씩 공부하고 방에선 잠만 자는 그는 지친 몸을 누일 곳이 있다는 것만으로도 감사한다. 전세 계약서 익숙지 않은, 언제든 합격하면 떠나야 하는 공시생들에게 고시원은 유용하다. 소설이 단지 소설이 아니었다. [email protected] |