[고물상에 모인 고단한 삶②]'시선'이 불편했다…취재 뒷이야기

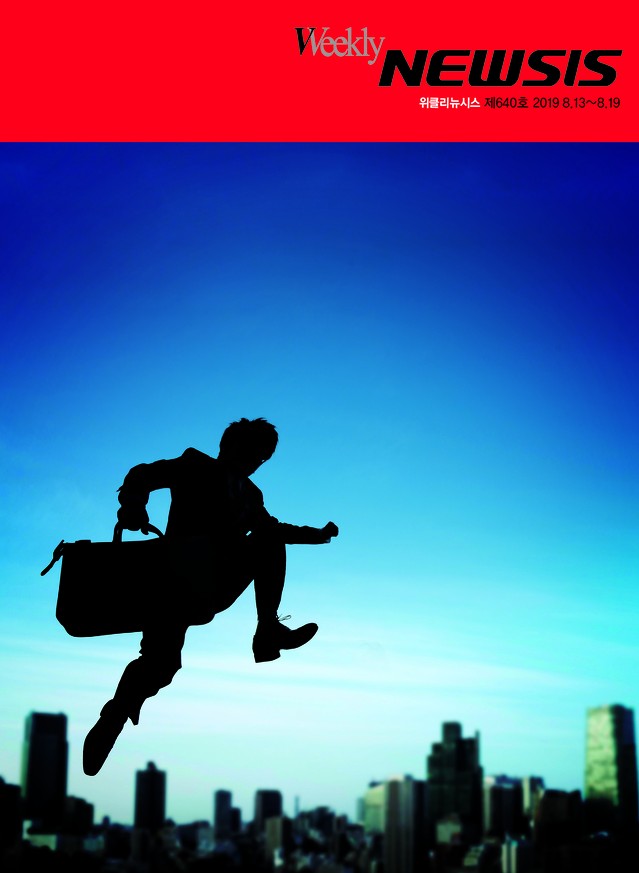

【서울=뉴시스】박성환 기자 = 새벽 출근길 같은 시간에 집 앞 골목길에서 만나는 어르신이 계십니다. 그 어르신을 뵐 때마다 늘 아슬아슬했습니다. 동이 트기 전 어두운 새벽, 할머니는 사람들의 시선이 닿지 않는 구석진 골목길에서 아무 말도 없이 종이 박스를 정리하고 계셨습니다. 덩치 큰 손수레는 등이 심하게 굽은 데다 한눈에 봐도 작은 체구의 할머니가 감당하기에 버거워 보였습니다. 한동안 그 모습이 머릿속을 떠나지 않았습니다. 단 하루만이라도, 턱없이 부족하지만, 고물 줍는 일을 대신 해드리고 싶었습니다. 애석하게도 며칠 동안 기자가 말을 걸어도 대꾸조차 하지 않으셨습니다. 생면부지 기자에게 눈길조차 주지 않으셨습니다. 그래도 포기하지 않았습니다. 기자는 할머니에게 파지 줍는 일이 궁금해 체험해보고 싶다고 몇 번이고 사정사정했습니다. "아서, 힘들어. 젊은 양반은 힘들어서 못 해. 몸 상해 하지마…." 할머니는 한사코 기자를 말리셨지만, 기자의 고집을 꺾지 못하셨습니다. 그렇게 김씨 할머니와 인연이 시작됐습니다. 할머니가 고물을 넘긴다는 고물상을 찾았습니다. 그곳은 안양역 인근에 있는 '창진자원'이었습니다. 고물상은 더럽고 지저분한 곳이라는 생각이 도시 사람의 편견이었다는 걸 깨닫는데 그리 오래 걸리지 않았습니다. 창진자원 주인인 고창근(56)씨와 그의 아내 소병진(54)씨는 가난을 누구도 잘 압니다. 부부는 11년 전 낡은 트럭을 몰고 다니며 밤낮없이 고물을 주웠습니다. 하루에 2~3시간 자는 게 예삿일이었습니다. 그래서 이 부부는 가난이 고된 것이라는 걸 잘 알기에 불편한 몸으로 고물상을 찾는 노인들을 부모처럼 보살피고 있습니다. 여주인은 영하의 추운 날씨에 자칫 감기라도 걸릴까, 생강을 가득 넣고 연탄불로 끓인 생강차를 권하는 것이 어느덧 일상이 됐습니다. 저도 마셔봤습니다. 어디서도 맛볼 수 없는 흔치 않은 생강차였습니다.

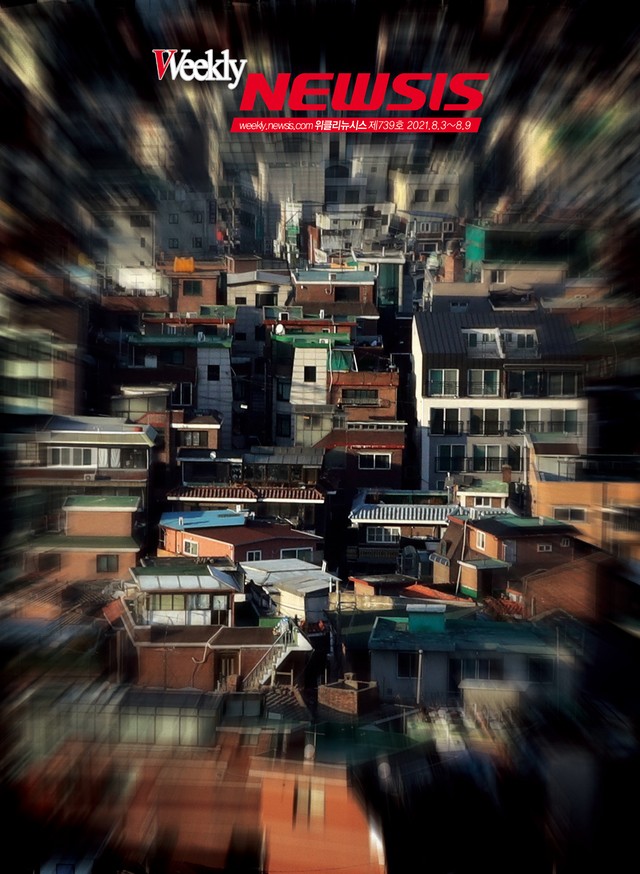

"단돈 얼마라도 쓸 형편이 된다면 굳이 고물 줍는 일을 하지 않겠죠. 고물상에 모인 사람들이 빈곤과 절박함에 떠밀려 온 외로운 도시 빈민들이지만 살고자 하는 의지가 강한 사람들입니다." 주인 내외는 노인들의 살림까지 속속 꿰고 있었습니다. 얼마 전에는 매일 고물상에 나오던 한 할머니가 며칠째 나오지 않아 수소문 끝에 돌아가셨다는 얘기를 듣고 장례식장까지 다녀왔답니다. 그 얘기를 꺼내며 여주인이 눈시울을 붉혔습니다. 떨어지는 눈물을 한 동안 주체하지 못했습니다. 주인 내외는 복지사나 다름없었습니다. 할머니를 대신해 거리로 나섰습니다. 도시빈민들의 삶을 재미삼아 체험하는 사람으로 보이는 것을 경계했습니다. 파지를 줍는 내내 기자라는 신분을 밝히지 않았습니다. 제가 주운 종이 박스 하나가 다른 한 사람의 유일한 생계수단일 수도 있다는 생각에 조심스러웠습니다. 그래서 김 할머니가 전날 일러준 주택가 골목길로 손수레를 끌었습니다. 또 쓰레기 더미에 아무렇게나 널브러져 있는 종이박스 위주로 주웠습니다. 고물 줍는 일은 생각만큼 쉽지 않았습니다. 단순 작업처럼 보이지만 반복적으로 허리를 굽혔다 폈다 해야 하고, 종이 박스를 일일이 정리하는 것 역시 만만한 작업이 아니었습니다. 30대인 기자도 다음날 어깨가 뻐근하고 허리도 욱신욱신 거릴 정도였는데, 여든이 가까운 나이의 어르신들이 매일같이 한다는 것을 도저히 믿기 힘들었습니다. 사실 파지를 줍는 것보다 더 힘든 일이 있습니다. 낡은 손수레를 끌며 폐지를 모으고 다니는 어르신들을 거리에서 어렵지 않게 만납니다. 너무 익숙해진 탓일까요. 분명 존재하지만 도시는 그들을 '보이지 않는 사람'처럼 여깁니다. 혹 보이기라도 하면 곱지 않은 시선이 아무렇지도 않게 꽂힙니다. 어르신을 바라보는 우리의 불편한 시선은 어르신들의 마음도 불편하게 합니다. 하지만 적어도 제가 경험한 고물상은 삭막한 도시 빌딩숲에서 이웃의 곰살궂은 정이 아직 남아있는 곳이었습니다. 분명 우리와 함께 정을 나누며 사는 이웃이었습니다. 이제라도 이들을 볼 때마다 차가운 시선 대신 따뜻한 시선으로 보듬는 건 어떨까요. 여주인에게 받은 3300원을 다시 건넸습니다. 할머니에게 전해달라고 맡겼습니다. 무거운 발걸음이 쉽게 떨어지지 않았습니다. 잠시 취재수첩을 내려놓았습니다. [email protected] |