[박대종 문화소통]우리말에 생생히 살아있는 ‘반치음(ㅿ)’

박대종의 ‘문화소통’

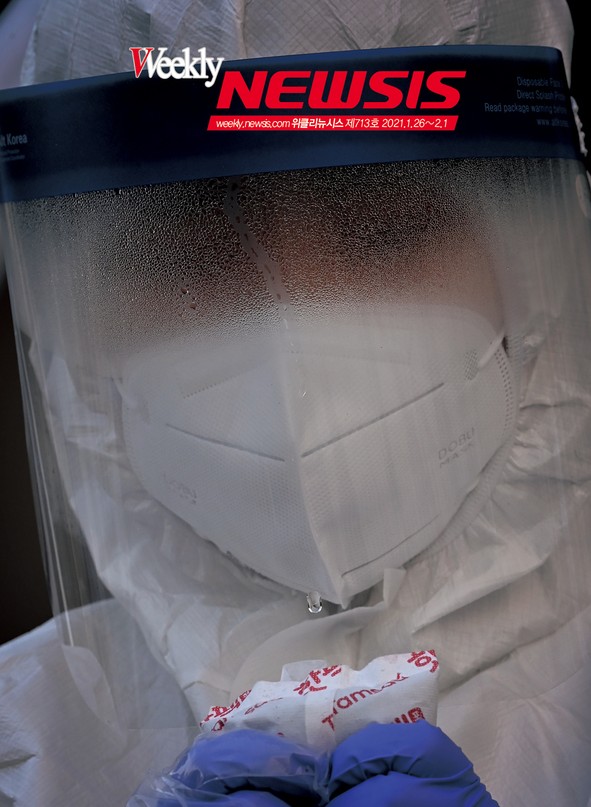

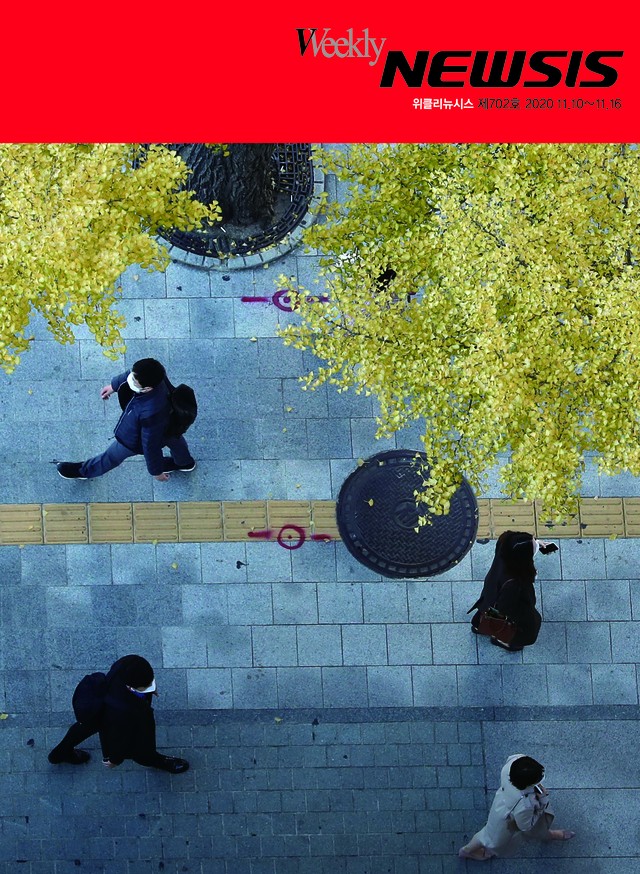

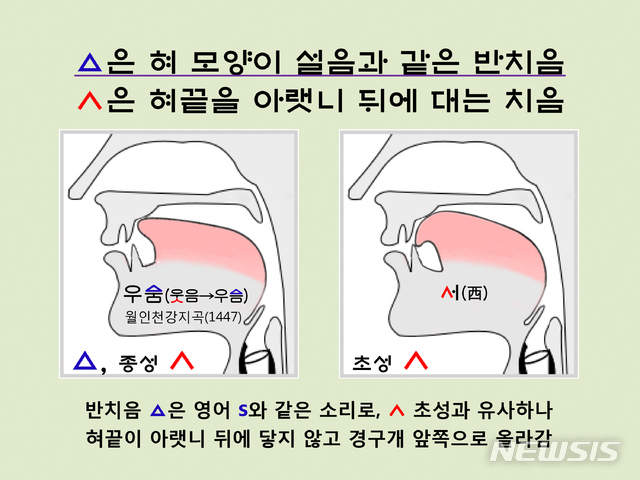

‘반치음(半齒音)’이란 용어는 한자어다. 세종대왕이 새로 조어한 말이 아니라, 고대 중국 성운학에서 사용된 전통 용어이다. ‘반치음’이란 말에서 ‘반’은 ‘半(절반 반)’자이다. 고로 ‘반치음’은 ‘반은 치음’이라는 말이다. 어찌 보면 매우 비밀스러운 이름이다. 그렇다면 ‘반치음’의 나머지 반은 무엇일까? ‘운경(韻鏡)’에서 밝힌 바에 따르면 ‘설음(舌音)’이다. 이에 대해서는 앞글 ‘훈민정음 ‘ㄹ’과 ‘ㅿ’자에 숨겨진 비밀‘ 편을 참고하기 바란다. 이처럼 ‘반치음’이란 용어에서 드러나지 않은 반은 ‘설음’이다. 고로 ‘반치음’은 ‘반치반설음’의 준말이다. 그러고 보면 ‘반치음’은 용어적인 면에서 ‘반인반수’와 상통한다. 반인반수(半人半獸)는 반은 인간이되 반은 짐승인 괴이한 생물체다. 그와 같이 ‘반설반치’를 숨은 그림처럼 절묘하게 표현한 훈민정음 ‘ㅿ’자는 ‘ㅅ+ㄴ’의 신기한 합성자이다. 반치음 ‘ㅿ’의 표면적 성질은 ‘아설순치후’ 5음 중에서 ‘치음’이나, 대동(帶同)하고 있는 내면적 성질은 ‘설음’이다. 치음과 설음이 동시에 존재하는 것이 ‘반치음’이다. 겉으로 확실히 드러난 것이 치음이면 ‘반치음’이고, 그와 반대로 ‘설음·치음’의 양성이되 겉으로 드러난 성질이 설음이면 ‘반설음(ㄹ)’이다. 이와 같은 반치음의 양면적 속성을 세종은 눈치 채지 못하게 자형 안에 담아내는데 성공했다. 누가 ‘ㄹ’ 안에 ‘ㅅ’이, ‘ㅿ’ 안에 ‘ㄴ’이 들어있음을 알겠는가? 최만리 등은 그러한 세종의 업적을 ‘기예(技藝)’라 하였는데, 치음과 설음의 양성을 표현하되 나머지 반쪽을 숨은 그림처럼 표현한 것은 세계 언어학사상 전무후무한 일이다. 가히 문신(文神)의 경지이다. 이처럼 자형적인 사항, 곧 반치음의 제자원리를 이해하고 나면 비로소 그 음가가 무엇인지 알 수 있게 된다. 반치음 ‘ㅿ’은 치음 ‘ㅅ’과 유사한 소리이므로 ‘ㅅ’과 함께 관찰할 필요가 있다. 훈민정음 해례 18장에서는 ‘緩急(완급)’이란 말로써 ‘ㅿ’은 ‘ㅅ’보다 더 느린 소리고, ‘ㅅ’은 ‘ㅿ’보다 더 빠른 소리라고 설명했다. 우리말에서 ‘ㅅ’의 소리는 초성 때와 종성 때가 다르다. 초성 ‘ㅅ’과 종성 ‘ㅅ’은 무엇보다 혀의 모양이 다르다. <사진> 오른쪽에서 보듯, 초성 ‘ㅅ’이 발음될 때, 혀끝은 아랫니 뒤쪽에 대고 지탱하면서, 혓바닥은 똑바로 펴져 윗잇몸에 닿을 듯 말 듯 하는 모습이 된다. 하지만 ‘옷’의 종성 ‘ㅅ’은 <사진>의 왼쪽처럼 혀끝이 아랫니에서 떨어져 윗잇몸으로 올라가, 혀끝과 윗잇몸이 닿아서 나는 소리인 설음 ‘ㄷ’의 ‘옫’으로 변해버린다. ‘옷’의 발음이 ‘옫’이더라도 ‘ㄷ’ 받침으로 쓰지 않는 까닭은 조사 ‘이’가 뒤에 붙으면 ‘옷이→오시’로 ‘ㅅ’ 소리가 되살아나기 때문이다. 단, 되살아나되 혀의 모양이 설음처럼 변한 것이 유지된 채로 되살아나니, 이 ‘오시’의 느린 ‘ㅅ’ 소리가 바로 반치음(ㅿ)이다. 고로 훈민정음으로써 정확히 표기하면, ‘옷이’의 발음은 ‘오ㅿㅣ’가 된다. ‘웃음’의 ‘ㅅ’ 발음을 잘 관찰해보라. ‘ㅿ’을 모르는 사람들은 ‘웃음’을 소리 나는 대로 쓰라고 하면 ‘우슴’으로 쓸 것이다. 그러나 ‘웃’의 종성 ‘ㅅ’은 이미 혀끝이 혓소리처럼 윗잇몸 쪽으로 올라가 있는 상태라, ‘음’과 결합하면서 반치음으로 변해버린다. 그것이 세종께서 월인천강지곡(1447)을 지으면서 ‘우숨(웃움)’을 ‘ㅅ’이 아닌 ‘ㅿ’으로 기재한 까닭이다. 지금 우리는 ‘ㅿ’ 소리를 매일 발성하면서도 그 실체를 모르고 ‘ㅅ’으로 통합해 쓰고 있다. <계속> 대종언어연구소 소장 [email protected] |