[박대종 문화소통]훈민정음 초기의 실험, 초성 ‘ㅻ’과 종성 ‘ㅄ’

박대종의 ‘문화소통’

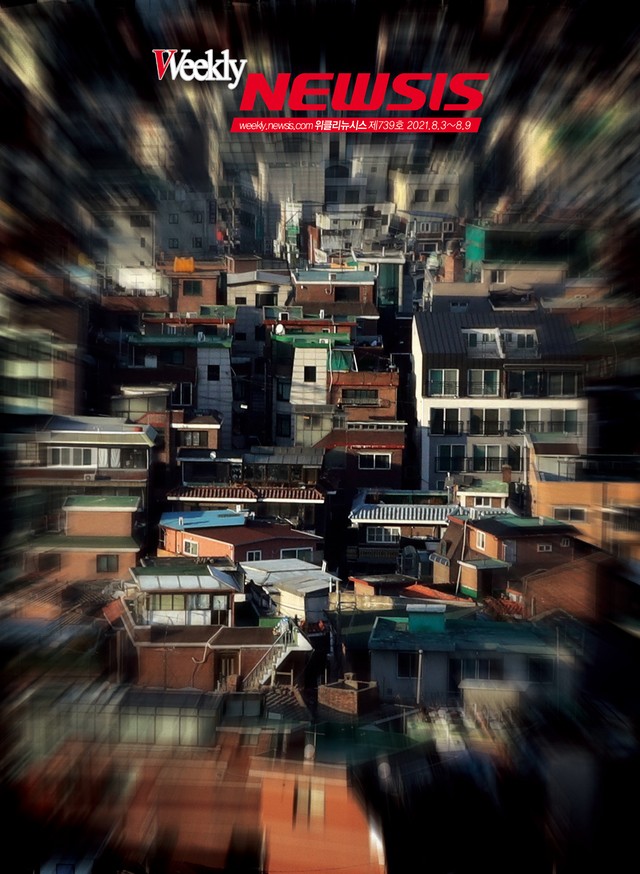

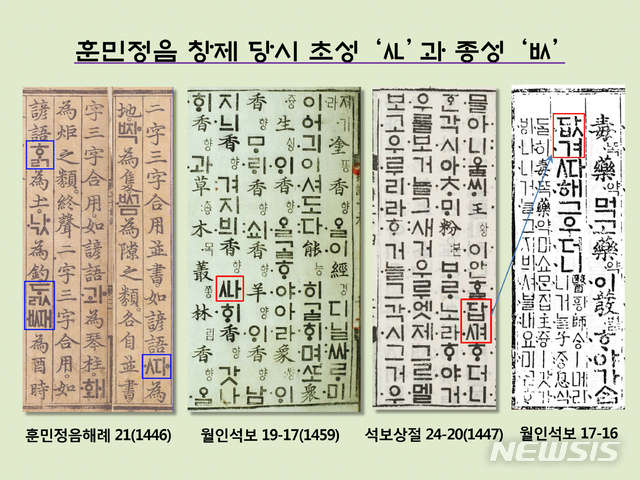

그런데 <사진>에서 보듯, 세종 사후에 간행된 ‘월인석보’ 권19 제17장에 ‘ㅻ’이 쓰인 말이 보인다. 현대말로 ‘사내’를 뜻하는 ‘ㅻㅏ해’가 바로 그것이다. 오직 1459년도의 월인석보에만 쓰였다가 곧바로 사라진 ‘ㅻㅏ’는 대체 어떻게 읽어야 하는 글자일까? ‘ㅻㅏ해’가 ‘사나해→사나히→사나이’의 변천과정을 거친 말이므로, 비록 ‘ㅻㅏ’가 1음절로 쓰였지만 ‘사나’의 2음으로 읽어야 할까? 아니면 영어식으로 ‘스나’의 2음으로 읽어야 할까? 그럴 경우 모순되지 않도록 ‘ㅼㅏ(地)’는 ‘사다’나 ‘스다’로 읽어야 한다. ‘ㅼㅏ’는 ‘땅’을 뜻하는 1음의 된소리(요즘 표기로는 ‘따’)이기 때문에 ‘ㅻㅏ’가 2음으로 읽는 글자일 거라는 추정은 ‘ㅼㅏ’에 의해서 오해임이 판명된다. 주지하는 바와 같이, ‘ㄷ’과 달리 ‘ㄴ’에는 된소리가 없다. 따라서 초성 ‘ㅻ’의 ‘ㅅ’은 결코 된소리부호, 곧 ‘된ㅅ’이 아니다. 훈민정음 창제 당시부터 지금의 24자 체계 ‘한글’에 이르기까지 우리글에 있어 불변의 법칙이 있으니 “1음절의 글자는 1음으로 읽는다”가 바로 그것이다. 예를 들어, ‘없(無)’자는 ‘업’으로 읽지 2음의 ‘업스’로 읽지 않는다. ‘없’을 읽을 때 ‘ㅅ’은 소리 나지 않는 묵음이다. 또 1음절의 ‘젊’자는 ‘점’으로 읽지, 아무도 2음의 ‘절므’로 읽지 않는다. ‘젊’을 읽을 때 ‘ㄹ’ 역시 묵음이다. 그와 마찬가지로 ‘ㅻㅏ’를 읽을 때는 ‘ㅅ’과 ‘ㄴ’ 중에서 어느 하나가 묵음이 된다. 세종께서는 서로 다른 두 글자 또는 세 글자를 합친 자음 무리를 ‘합용병서(合用竝書)’라 불렀다. 초성 자리에 쓰인 대부분의 합용병서는 된소리이다. 2019년 7월23일자 ‘훈민정음 세 글자 초성 ㅴ·ㅵ은 대체 무엇일까’ 편에서 밝힌 것처럼, 세 종류의 된소리 부호인 ‘ㅂ’과 ‘ㅅ’, ‘ㅄ’은 자기 오른쪽에 있는 글자가 된소리임을 나타낸다. 다시 말해, 2자든 3자든 맨 우측 글자가 된소리의 주장(기본 소리)이 된다. 그러니 ‘ㅶㅏㄱ’의 ‘ㅶ’는 오른쪽의 ‘ㅈ’이 주장이므로 현대식 표기로는 ‘짝’으로 읽는다. ‘ㅵㅐ’의 ‘ㅵ’는 맨 오른쪽의 ‘ㄷ’이 주된 소리로 현대식 표기로는 장음이기 때문에 ‘때~[때:]’로 읽는다. 그처럼 문제의 ‘ㅻㅏ’는 합용병서 중에서 우측의 ‘ㄴ’이 주장으로 ‘나’로 읽으며, 맨 앞의 ‘ㅅ’은 묵음이 된다. 우리는 일제의 ‘언문철자법(1930)’에서 “「업다」(無)는 「업다, 업서서」라고 쓰고 「없다, 없어서」라고 쓰지 아니함.”이라 한 것을 조선어학회의 ‘한글마춤법통일안(1933)’에서 ‘업다’를 버리고 ‘없다’로 쓴다고 책정한 사실을 통해 ‘ㅻㅏ’의 정체를 알 수 있다. ‘없’은 ‘업서’ 또는 ‘업스니’란 말에서 ‘업’의 뒷말 초성 ‘ㅅ’을 앞쪽으로 당겨쓴 ‘합성자’ 또는 ‘축약자’이다. 종성에 쓰인 ‘ㅄ’은 ‘ㅂ’으로 읽으며, 초성 ‘ㅅ’의 된소리인 ‘ㅄ’과는 성격이 전혀 다른 소리이다. 종성에 ‘ㅄ’을 쓴 예는 <사진>에서처럼 ‘월인석보'에 최초로 보인다. '석보상절 24-20(1447)’에서 ‘답답해져’를 뜻하는 고어 ‘답ㅺㅕ[답껴]’는 ‘ㅺㅕ’가 된소리인데, ‘월인석보 17-16(1459)’에서는 ‘ㅅ’이 ‘답’ 쪽으로 이동하여 ‘닶’으로 표기됐다. 이는 ‘없’처럼 표기의 융통성으로, 손님격인 ‘ㅅ’은 묵음이 된다. 그와 유사하게 ‘ㅻㅏ’는 2음절 ‘사나’를 축약하는 과정에서 생겨난 훈민정음 초기의 실험적 ‘합성자’이다. ‘ㅻㅏ’는 ‘나’의 1음으로 읽되, 표의문자처럼 그 어원인 ‘사나’를 시각적으로 보여주는 형태소적 표기이다. 대종언어연구소 소장 [email protected] |