[박대종 문화소통]훈민정음 창제 당시 변신글자 ‘ㅷ, ㅸ’

박대종의 ‘문화소통’

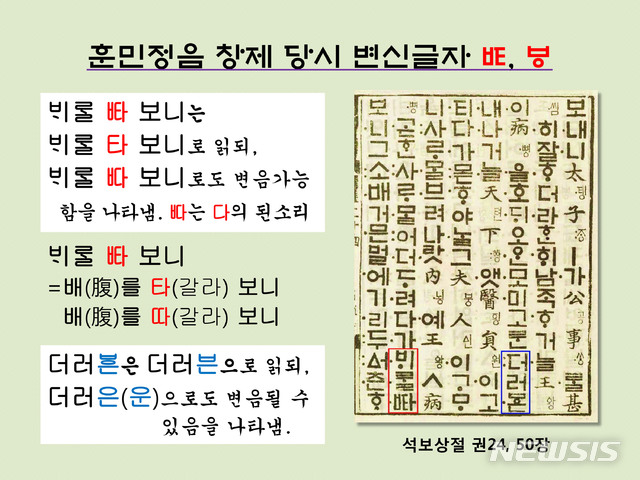

비록 훈민정음 언해본을 1447년경에 제작된 걸로 추정하더라도 월인석보에서 볼 수 있으니, 범위를 조금 더 넓혀 1444년에서 1459(언해본)까지의 기간을 ‘훈민정음 창제 당시’로 보면 별 무리가 없을 것이다. 1446년 음력 3월24일 소헌왕후가 세상을 뜬다. 그런데 그 명복을 빌기 위해 세종의 명에 따라 수양대군이 1447년에 완성하고 1449년에 간행한 ‘석보상절’에 ‘ㅷ’이란 글자가 보인다. 지금 사람들에겐 있는지조차 몰라 생소한 ‘ㅷ’은 ㅂ계열 합용병서 글자들 중 하나로, 훈민정음 해례본에는 실려 있지 않다. 그러나 <사진>에서처럼 ‘석보상절’에서도 쓰였고, 비록 일부지만 세종이 남명게송 30여 수를 직접 언해한 ‘남명집언해’(1482) 등에서도 쓰였다. 그로 보아, ‘ㅷ’ 또한 세종께서 심혈을 기울여 창제한, 소중한 글자임에 틀림없다. 그렇다면 ‘ㅷ’의 정확한 음가는 무엇일까? 이해를 위해선 지금부터 좀 복잡한 난코스를 통과해야 한다. 지금 우리들에게 완전히 잊혀진 ‘ㅷ’을 알기 위해서는 ‘병서’와 ‘연서’ 및 훈민정음 창제 당시 된소리 표기법을 이해해야 하고, 또 순경음 ‘ㅸ’과 함께 살펴야 한다. 竝(나란히 병)과 書(쓸 서)자로 이루어진 ‘병서(竝書)’는 물론, 連(이을 련)자를 쓴 ‘連書(연서)’ 또한 훈민정음 초성자 두 글자를 나란히 붙여 쓴 것이다. 붙여 쓰되 ‘ㅺ, ㄸ’처럼 옆으로 나란히 쓴 것을 ‘병서’라 하고, ‘ㅱ, ㅸ’처럼 상하로 나란히 쓴 것을 ‘연서’라 칭했다. 병서는 ‘ㅴ’처럼 3자를 쓰기도 하지만, 연서는 오직 두 글자만을 쓰는 것이 다르다. 또, 병서는 ‘ㄲ’처럼 같은 글자를 나란히 써서 긴소리를 표현한 ‘각자병서’와 ‘ㅺ, ㅄ’처럼 서로 다른 초성자를 나란히 붙여 된소리를 표현한 ‘합용병서’로 나뉘었다. 일제 조선총독부의 언문철자법 이후, 우리글에선 ‘된ㅅ’과 ‘된ㅂ’을 쓰는 된소리 표기가 소멸되고 각자병서가 된소리표기로 왜곡됐다. 훈민정음 창제 당시, 혓소리 ‘ㄷ’에 대한 된소리 법칙은 다음과 같았다. ‘ㄷ’은 발음상 ‘옫=옷’처럼 치음과 속성이 유사하여 된ㅂ과 된ㅅ을 모두 쓰되, ①동음이의어가 없는 말은 된ㅅ만을 썼다(예: ‘ㅼㅗ(又)’). ②동음이의어가 있을 땐, ‘ㅼㅏ’는 地(따 지), ‘ㅳㅏ’는 摘(딸 적)처럼 서로 혼란 없이 형태적으로 구별되게 하였다. 먼저 이 사실을 알아야만 ‘ㅷ’이 뭔지 이해할 수 있게 된다. 순경음 ‘ㅸ’은 ‘ㅷ’을 이해하는 중요한 단서를 제공한다. 세종 때는 지금의 경상도 방언처럼 ‘더워’를 ‘더붜(←ㅸㅜㅓ)’라고 발음했다. ‘덥’의 종성 ‘ㅂ’은 그 뒤 ‘워’랑 결합하여 ‘더붜’가 될 때는 발음이 가벼워지니, 세종 때엔 ‘더워’의 ‘ㅇ’을 ‘ㅸ’으로 썼다. ‘ㅸ’은 ‘ㅂ’으로 발음하되 ‘더워’처럼 ‘ㅇ’으로 변음될 수 있음을 동시에 표현한, 변신가능 글자이다. ‘ㅷ’은 ‘ㅌ’과 ‘ㄷ’이 같은 계통이라 ‘ㄷ’의 된소리 ‘ㅳ’과 유사하다. 하지만 우리말에 ‘ㄷ’의 된소리는 있어도 ‘ㅌ’의 된소리는 없다. 된소리 ‘ㅳ’에서 오른쪽 ‘ㄷ’이 된소리의 주장이고, 왼쪽 ‘ㅂ’은 된소리임을 암시하는 보조 부호인 것처럼, ‘ㅷ’에서의 주장은 오른쪽 ‘ㅌ’이다. 따라서 석보상절 권24, 50장의 “배를 ㅷㅏ 보니”에서의 ‘ㅷㅏ’는 ‘타’로 발음한다. ‘타’로 발음하되, ‘ㅷㅏ’는 된소리 ‘ㅳㅏ(지금 표기는 ‘따’)’로 변음될 수 있음을 나타낸다. “배(腹)를 ‘타(갈라)’ 보니”와 “배를 ‘따(←ㅳㅏ)’ 보니”를 동시 표현한 것이다. 기막힌 발상 아닌가? 이처럼 훈민정음 창제 당시 우리글엔 ‘트랜스포머’ 변신글자들이 존재했다. 대종언어연구소 소장 [email protected] |