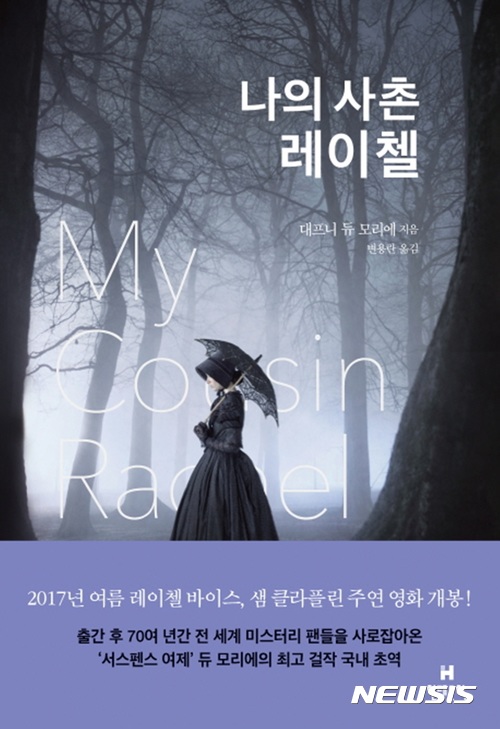

반전 거듭하는 죽음의 미스터리···대프니 듀 모리 '나의 사촌 레이첼'

'레베카', '자메이카 여인숙' 등으로 수십 년간 전 세계 미스터리 팬들의 사랑을 받아온 영국 작가 대프니 듀 모리에의 '나의 사촌 레이첼'(1951)이 국내에 번역 출간됐다. 머나먼 타국에서 의문의 죽음을 맞은 한 남자와 그의 아름다운 미망인 레이첼, 그리고 레이첼을 살인범으로 의심하고 증오하면서도 서서히 그녀에게 빠져드는 젊은 상속자 필립의 이야기를 그린 소설이다. 일찍이 부모를 여의고 영국 콘월에서 부유한 사촌형 앰브로즈의 보호 아래 살아온 스물네 살 청년 필립. 건강 악화로 피렌체에서 요양 중이던 앰브로즈로부터 갑작스러운 결혼 선언이 날아들고, 뒤이어 의심과 불안, 두려움으로 가득 찬 편지들이 속속 도착하자, 불길한 예감에 그를 찾아 이탈리아로 향한다. 하지만 그곳에서 마주한 것은 황폐해진 대저택과 앰브로즈의 황망한 사망 소식뿐. 미망인 레이첼은 저택 문을 닫아걸고 이미 자취를 감춘 뒤였다. 아름답지만 불길한 여인 레이첼. 그녀는 남편을 잃고 슬픔에 잠긴 지고지순한 미망인일까, 베일 뒤에 검은 속내를 감춘 냉혹한 살인자일까. "어린 시절 네거리 한복판에 쇠사슬로 매달려 있던 남자를 본 일이 지금도 기억난다. 그의 얼굴과 몸에는 부패 방지를 위해 타르가 검게 칠해져 있었다. 사형수의 시신은 5주간 그렇게 매달아두었다가 거두는데, 내가 그 광경을 본 건 넷째 주였다. 그는 교수대에 매달려 땅과 하늘 사이에서, 나의 사촌 앰브로즈의 설명대로라면 천국과 지옥 사이에서 흔들리고 있었다."(13~14쪽) 아름다운 여성을 연상케 하는 제목과 달리, 과거 네거리에 세워져 있던 교수대와 그곳에 목 매달린 사형수의 기억으로부터 출발하는 '나의 사촌 레이첼'은 대프니 듀 모리에의 여러 소설들 가운데서도 독자의 예상을 쉴 새 없이 허물며 반전을 계속하는 작품이다. 옮긴이 변용란씨는 "레이첼은 결백할까, 아닐까"라고 질문을 던지며 "햇빛이 부서지는 온화한 날씨와 비바람이 몰아치는 스산한 날씨가 극적으로 교차되는 소설 속 콘월 지방의 기후처럼, 소설의 분위기도 급반전되며 독자를 어리둥절하게 만든다. 반전이 거듭될수록 궁금증은 꼬리에 꼬리를 문다"고 전했다. 572쪽, 현대문학, 1만4800원. [email protected] |