[클로즈업 필름]더 화려하고 요란하게…'엘비스'

[서울=뉴시스] 손정빈 기자 = 로큰롤의 황제 엘비스 프레슬리의 삶을 담은 영화 '엘비스'는 배즈 루어먼 감독만의 스타일로 가득차있다. 그는 멀게는 '로미오와 줄리엣'(1996)부터 가깝게는 '위대한 개츠비'(2013)까지 더는 화려할 수 없는 연출로 원작을 재해석하곤 했다. 이번에도 다르지 않다. 과시적으로 보이기까지 하는 루어먼 감독의 방식이 전설의 뮤지션 엘비스 프레슬리와 만난다고 했을 때 예상할 수 있는 그림들이 여지 없이 이 영화에 펼쳐진다. 엘비스 프레슬리가 누구인가. 희대의 스타이고 짧지만 누구보다 화려한 삶을 살다간 뮤지션 아닌가. 루어먼 감독은 그의 음악 인생을 하나씩 짚어가며 작정한 듯 관객의 혼을 뺀다. 덕분에 2시간40분이나 되는 러닝타임이 지루하지 않다. 다만 엘비스 프레슬리라는 아이콘을 깊이 들여다보고 싶었던 관객에게 이 영화는 너무 요란해서 마뜩찮은 작품이 될 수도 있다.

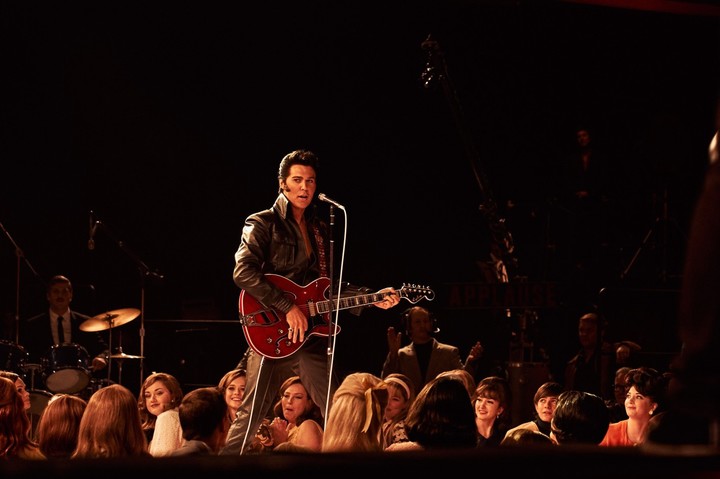

이야기에 따라 연출 방식이 달라지는 감독이 있는 반면 고유의 방식을 유지하기 위해 자기 스타일에 맞는 이야기를 찾아다니는 감독도 있는 법. 루어먼 감독은 정확히 후자에 해당하는 연출가다. 19세기 파리의 쇼비즈니스를 배경으로 하는 '물랑루즈'(2001), 20세기 초 뉴욕 사교계를 사로잡은 백만장자의 이야기인 '위대한 개츠비'를 루어먼 감독이 연출한 건 그가 자신의 방식과 딱 맞아떨어지는 소재를 발굴하는 사람이기 때문이다. '엘비스'도 다르지 않다. 18살이던 1953년에 데뷔해 1977년 42살이라는 이른 나이에 사망하기까지 온몸을 불사르며 한 시대를 지배한 로큰롤 슈퍼스타의 삶은 루어먼 감독에게는 주특기를 또 한 번 펼쳐보일 수 있는 더할나위 없이 매력적인 스토리였을 것이다. '엘비스'는 전력질주로 시작해 끝까지 내달린다. 오프닝은 18살 트럭 운전수 엘비스 프레슬리가 막 이름을 알리기 시작한 시기에 오른 루이지애나 헤이라이드 공연 무대. 자기 차례를 앞두고 가사를 잊을까봐 안절부절 못 하던 애송이는 막상 무대에 오르자 마치 신들린 듯 다리를 털고 골반을 흔들며 노래하기 시작한다. 반듯하게 빗어올린 머리, 짙은 눈화장, 헐렁한 핑크 슈트를 입고 포크인지 블루스인지 모를 곡을 불러제끼는 그의 모습에 조용하던 공연장은 결국 하나 둘 씩 터져나오는 비명으로 가득차버린다. 영화는 이 공연 장면과 함께 어린 시절 프레슬리가 흑인 교회의 열기와 흥에 넋이 나간 듯한 모습, 당황한 남성 관객과 열락에 취한 여성 관객의 대비, 이 장관을 지켜보는 (훗날 엘비스의 매니저가 되는) 톰 파커의 환희를 수시로 교차하며 관객의 손을 덥썩 잡고 달리기 시작한다.

루어먼 감독은 이 질주를 '하트브레이크 호텔' '하운드 도그' '제일하우스 록' '트러블' '캔트 헬프 폴링 인 러브' '이프 아이 캔 드림' 등 프레슬리의 명곡과 함께한다. 그것도 루어먼 스타일로, 원곡에 과감히 손을 댄다. '엘비스'는 사운드가 다소 단조로운 60~70년 전 노래들을, 활용할 수 있는 모든 악기를 끌어와 풍성하게 편곡해 다시 선보인다. 말하자면 '엘비스'가 선보이는 엘비스 노래는 '빈티지 엘비스' 스타일이 아니라 '레트로 엘비스' 스타일이다. 이 작품 속 프레슬리의 노래는 1950~70년대 곡이 아니라 명백히 2020년대 곡이다. 온갖 테크닉으로 화려해진 영상에 어우러지려면 아무리 그것이 프레슬리의 노래라도 적극 수정할 수밖에 없었을 것이다. 이건 루어먼 감독의 연출 스타일상 어쩔 수 없는 결정으로 보인다. 그러나 그의 원곡을 사랑하는 팬들에게는 불쾌감을 안길 수 있을 만한 선택이 될 수도 있다. '엘비스'의 영화 후반부 라스베이거스 인터내셔널 호텔 공연 장면에서 마지막 스퍼트를 하며 절정에 들어간다. 여기서 드디어 엘비스 프레슬리라고 하면 전 세계 사람들이 떠올리는 그 화려한 점프슈트와 거칠면서도 깔끔하게 다듬어진 구렛나룻이 등장한다. 영화는 십여분 간 이어지는 호텔 공연 장면을 통해 프레슬리를 히트곡이 꽤 많았던 인기 가수 정도가 아니라 인류 역사상 최초의 록스타이자, 대중 음악계에 가장 큰 영향을 끼친 뮤지션이었으며, 음악계 판을 바꾼 게임 체인저였다는 걸 관객에게 수차례 확인해준다. 한편으로는 프레슬리가 누린 절정의 인기의 반대편에서 그의 내면이 서서히 붕괴하는 모습을 보여주면서 위대한 예술가에 관한 영화라면 으레 밟아가는 클리셰를 또 한 번 답습하기도 한다.

영화는 영상의 요란함에 힘을 쏟으면서 동시에 엘비스 프레슬리라는 사람이 가지고 있던 다양한 캐릭터를 최대한 다각도로 보여주려고 애쓴다. 물론 여기서도 루어먼 감독은 할 수 있는 만큼 욕심을 부린다. 영화는 프레슬리를 흑인 음악과 컨츄리 음악을 접목한 신이 내린 천재로, 보수적인 사회를 골반으로 부숴버린 퍼포먼스 혁명가로, 노래로 사람들의 마음을 움직인 운동가로, 팬의 사랑에 중독된 나르시시스트로, 무대 위에선 카리스마로 중무장하고 있었으나 무대 밖에서는 나약하기만 했던 여린 인간으로 묘사한다. 그리고 매니저 톰 파커와 관계를 통해 오랜 꿈을 끝내 이루지 못하고 착취당한 스타로 그려낸다. 이 방식에는 장단이 있어 보인다. 어떤 관객에겐 프레슬리의 다양한 결을 볼 수 있다는 점에서 흥미로울 수 있지만, 또 다른 관객은 어느 하나 깊이 있게 파고들어가지 못하고 변죽만 울려대는 이야기가 답답하게 느껴질 수도 있다. 어찌됐든 '엘비스'는 주인공 엘비스 프레슬리를 맡은 배우 오스틴 버틀러의 연기를 보는 재미가 있는 작품이다. 국내에는 많이 알려지지 않은 배우인 버틀러는 1년이 넘는 준비를 한 끝에 그때 그 엘비스 프레슬리로 완벽하게 다시 태어났다. 이 영화 전까지 버틀러를 몰랐던 관객이라도 '엘비스'를 보고나면 그의 이름을 기억하게 될 것이다. 엘비스 프레슬리라는 가수가 왜 로큰롤의 제왕으로 불리는지 그의 매력을 젊은 세대 관객에게 설득하는 게 중요했을 이 작품에서 버틀러는 그의 경력 중 최고의 연기를 해내면서 설득의 근거를 만드는 데 성공한다. 버틀러와 호흡을 맞춘 톰 행크스는 이 젊은 배우의 열연을 뒤에서 듬직하게 받아내며 어지러울 수 있는 영화에 질서를 잡아준다. ◎공감언론 뉴시스 [email protected] |