美-中 AI 패권 경쟁…자존심 구긴 트럼프의 반격카드는[딥시크 쇼크②]

중국발 '딥시크' 충격이 미·중 AI 패권 경쟁에 방아쇠 당겨트럼프 "AI 규제 완화"…72조원 '스타게이트' 출범에 힘 실어中 2030년 세계 AI 최강국 목표…딥시크·알리바바의 역공美 "중국이 오픈AI 기술 훔쳤다" 규제 강화 움직임도

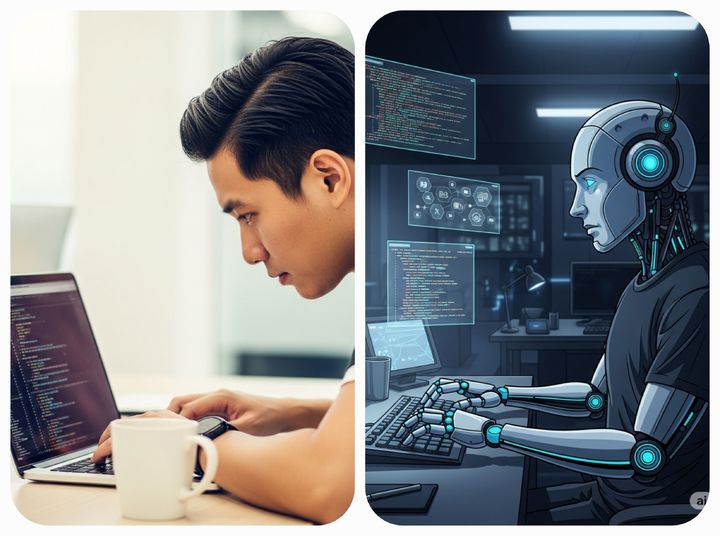

미국 정부의 무역 제재 와중에도 딥시크는 엔비디아의 저가형 그래픽처리장치(GPU) 'H800' 칩셋 만으로 챗GPT 성능에 필적할 만한 AI 모델을 선보임으로써 AI 생태계를 주도해왔던 미국의 허를 찔렀다. 딥시크 등장으로 천문학적 예산과 고성능 GPU 등 부품 수급 통제를 통해 세계 AI 산업의 주도권을 쥐려는 미국의 전략에 차질이 불가피해졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 27일(현지시간) 공화당 연방하원 콘퍼런스 연설에서 "(중국) 기업이 훨씬 빠르고 저렴한 AI 방법을 고안해 냈다"면서 "우리 업계가 경쟁에서 이기기 위해 집중해야 한다는 경종을 울려야 한다"고 촉구했다. 이에 미국 빅테크 기업들도 중국의 AI 굴기에 대응해 총력전에 나섰다. 특히 마이크로소프트(MS)와 메타는 연간 연간 1450억 달러(약 211조 3400억원)에 달하는 대규모 AI 인프라 투자를 단행하며, 미국의 AI 패권 수성에 사활을 걸고 있다. ◆허 찔린 美…MS, 메타 등 천문학적 AI 투자 단행 MS와 메타는 최근 딥시크의 급부상에 보란 듯이 대규모 투자를 발표했다. 마이크로소프트의 사티아 나델라 CEO는 지난달 29일 실적발표에서 "데이터 센터를 지속적으로 확장해 왔으며, 지난 3년 동안 용량이 두 배 이상 증가했다"며 오픈AI와의 '챗GPT' 파트너십 등 생성형 AI 강화를 위한 대규모 인프라 투자 성과를 강조했다. MS의 연간 데이터센터 투자 계획은 800억 달러(약 116조 6000억원)에 달할 전망이다. 같은 날 실적을 발표한 메타도 연간 자본지출이 최대 650억 달러(약 94조 7400억원)에 이를 것이라고 밝혔다. 마크 저커버그 CEO는 "장기적으로 AI에 수천억 달러를 투자할 것"이라고 강조했다.

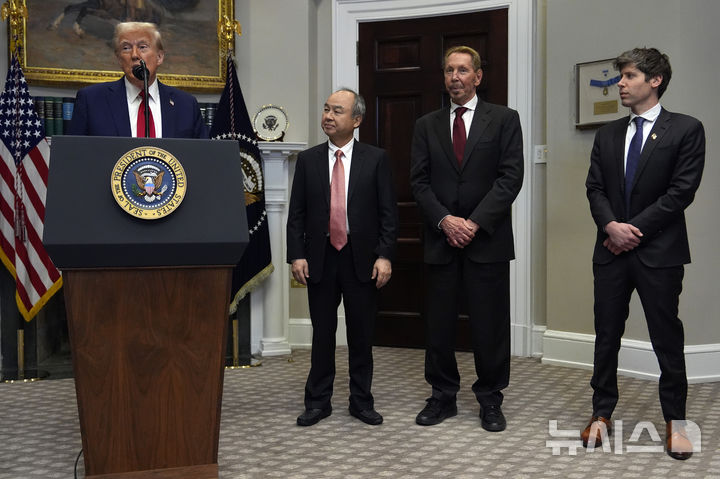

저커버그 CEO는 "올해는 라마(Llama)와 오픈소스 AI가 가장 발전된 AI 모델이자 가장 널리 사용되는 모델이 되는 해가 될 것"이라며 "라마4는 현재 훈련이 잘 진행되고 있으며, 라마4 미니는 사전 훈련이 완료됐다. 라마3의 목표가 오픈소스 모델이 폐쇄형 모델과 경쟁할 수 있도록 만드는 것이었다면, 라마4의 목표는 오픈소스 AI가 선두에 서는 것"이라고 자신했다. 미국 빅테크 기업들의 대규모 투자 행보 배경에는 트럼프 신행정부의 AI 정책이 있다. 트럼프 대통령은 지난달 23일 미국의 AI 패권 장악을 목표로 하는 행정명령에 서명했다. 이는 AI 안전을 강조했던 전임 바이든 행정부의 규제를 폐기하고, 180일 이내에 미국의 AI 우위 확보를 위한 행동계획 수립을 지시하는 내용을 담고 있다. 특히 주목할 만한 점은 데이터센터의 급증하는 전력 수요에 대응하기 위한 규제 완화다. 트럼프는 에너지 비상사태 선포 권한 사용까지 언급하며, 데이터센터 투자의 핵심인 전력 확보와 건축 승인 등에서 정부가 적극 지원하겠다는 의지를 보였다. 이런 정부의 지원 하에 지난달 21일 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크는 합작법인 '스타게이트'를 세우고 텍사스에 데이터센터를 짓는 등 4년간 5000억 달러(약 72조 5600억원)를 AI인프라에 투자하는 계획을 발표했다. 이 자리에 트럼프 대통령이 함께 하며 힘을 실었다. 지난달 30일에는 월스트리트저널(WSJ)이 익명의 소식통을 인용해 "오픈AI와 소프트뱅크가 기업가치를 3000억 달러(약 497조 2500억원)로 평가하고 투자를 주고받는 논의를 하고 있다"는 소식을 전했다. 오픈AI가 새로 조달하려는 목표 금액은 400억 달러(약 58조 3000억원)이며, 이 중 소프트뱅크가 150억~250억 달러(약 21조 8600억원~36조4300억원)를 투자키로 한 것으로 전해졌다. ◆中 2030년 세계 AI 최강국 목표…딥시크에 알리바바까지 중국 정부도 2030년까지 세계 최고의 AI 강국이 되겠다며 'AI 굴기'에 박차를 가하고 있다. 중국의 AI 기술 수준은 2020년 기준으로 미국의 85.8%에 달하며, 유럽에 이어 세계 3위 수준이다. AI 논문 인용 수에서 미국을 제치고 1위를 차지한 바 있다.

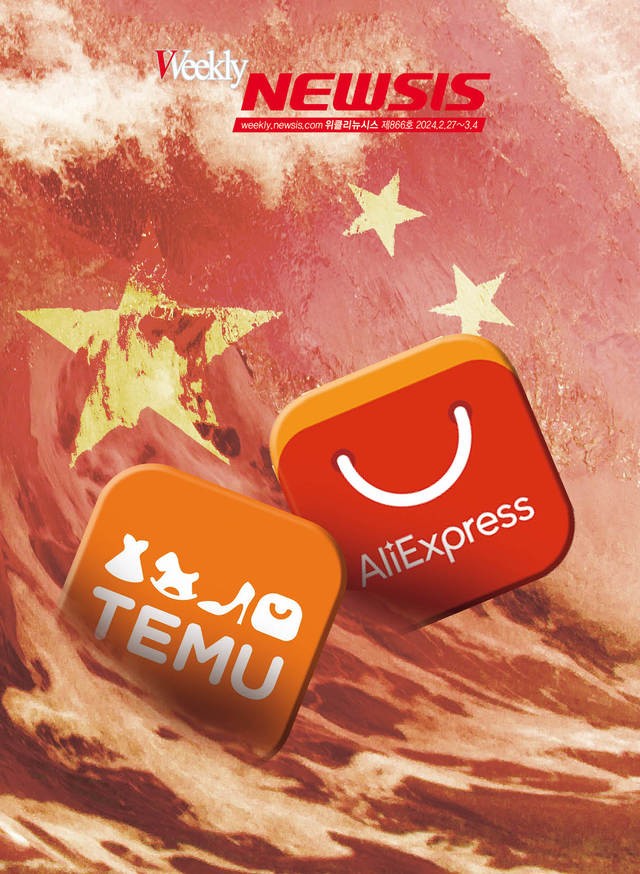

이런 중국 AI 산업의 성장세에 미국 정부는 고대역폭메모리(HBM)의 수출 통제로 대응했다. 미국 상무부는 중국이 군사의 현대화를 막기 위한 조치라 설명했지만, 실상은 중국의 AI 산업을 압박하기 위한 것이란 시선도 적지 않았다. 하지만 중국의 딥시크가 엔비디아 저사양칩 H800 2000개를 활용해 추론 AI 모델을 공개, 미국의 대중 무역 제재의 실효성을 떨어뜨렸다. 중국 최대 IT기업 알리바바그룹의 자회사 알리바바 클라우드도 오픈AI, 메타의 AI 모델을 뛰어넘었다 주장하는 '큐원 2.5-맥스'를 오픈소스로 공개, 미국의 빅테크를 긴장하게 했다. ◆美 "중국이 기술 훔쳤다"…대중 신경전 더욱 치열해질 듯 이에 미국은 기술 투자와 함께 대중국 견제를 강화할 것으로 보인다. 미국 상무부 장관 지명자 하워드 래트닉은 지난달 29일 딥시크가 "지적재산권을 훔치고 있다"고 강하게 비판하며, 현행 대중국 반도체·AI 기술 수출 통제의 실효성 문제를 제기했다. 특히 오픈AI는 미국 정부 및 MS와 협력해 중국 기업들의 자사 데이터 무단 사용 여부를 조사하고 있다. 오픈AI는 도널드 트럼프 미국 대통령의 최고 AI 고문인 데이비드 삭스와 함께 딥시크가 오픈AI의 AI 모델에서 대량의 데이터를 추출해 AI 모델을 훈련시켰다는 의혹을 제기했다. 다만 구체적인 증거는 공개하지 않았다. 오픈AI 대변인은 "우리는 기술을 보호하기 위해 적극적이고 사전 예방적 대책을 취하고 있으며 미국 정부와 긴밀히 협력할 것"이라고 말했다. 실제로 오픈AI는 이전에 자사 모델을 유출한 것으로 의심되는 계정을 금지했으며, 주요 파트너인 마이크로소프트와 협력해 이러한 시도의 배후에 있는 행위자를 파악했다고 밝혔다. 삭스도 지난달 28일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 "딥시크가 오픈AI의 모델에서 지식을 추출했다는 상당한 증거가 있다"며 의혹을 제기했다. ◎공감언론 뉴시스 [email protected] |