노벨과학부문 수상자 韓 '0명' VS 日 '27명'…오타쿠 연구문화가 한몫

日, 100년 과학 전통 기반…'오타쿠 문화' 더해 장기적 연구 토양 구축韓, '경제 성장 우선' 전략의 딜레마…단기 성과주의 굴레 여전히 지속인류 문제 해결 등 목표 넓혀야…'평균 30년' 물리적 시간도 더 필요

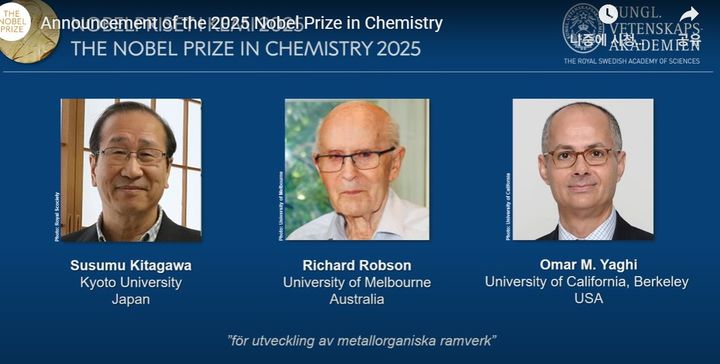

2025년 과학 분야 노벨상 수상 발표가 마무리된 이후 과학계에서는 또 한 번 우리 R&D(연구개발) 시스템의 근본적인 혁신이 필요하다는 우려가 나오고 있다. 한국은 지난해 소설가 한강의 노벨문학상 수상이라는 문화적 쾌거를 달성했지만, 기초과학 분야의 '노벨상 0명'이라는 숙제는 여전히 해결되지 않은 채 남아있다. 올해 노벨위원회는 면역세포 '조절 T 세포'를 발견한 공로로 사카구치 시몬 오사카대 석좌 교수를 노벨생리의학상에, '금속·유기 골격체(MOF)'를 개발한 기타가와 스스무 교토대 교수를 노벨화학상에 선정하며 일본의 기초과학 저력을 재확인해줬다. 일본은 2차세계대전 종전 직후인 1949년 자국 최초의 노벨상 수상자인 유카와 히데키(1949 물리학상) 이래 과학 부문에서만 총 27명의 수상자를 배출했다. 특히 21세기 들어 22명의 수상자를 집중 배출하며 아시아 기초과학의 선두 주자로 위치를 굳혔다. 물리학, 화학, 생리의학 등 특정 분야에 쏠림 없이 균형 있게 성과를 내고 있다는 점에서 더욱 주목된다. ◆21세기에만 노벨과학상 22명 배출한 '과학강국' 日…100년 이상 기초과학 전통 축적

이 덕분에 일본의 노벨상 수상자 다수가 도쿄대, 교토대 등 국내 대학에서 학위를 마친 '국내파'라는 점이 특징적이다. 노벨상을 받은 일본 학자 총 30명 가운데 난부 요이치로(2008 물리학상), 나카무라 슈지(2014 물리학상), 마나베 슈쿠로(2021 물리학상) 등 3명은 수상 당시 국적이 미국이었으나, 이 3명 또한 일본에서 태어나 일본 대학을 졸업한 인물들이다. 일본 과학계는 기초 연구를 단순한 경제 논리가 아닌 과학 문화 차원에서 접근하며, 물질적인 투자를 넘어 사회 환경 및 교육 여건 개선에 집중하는 것으로 알려졌다. 창의적이고 도전적인 연구는 실패 가능성이 높음에도 꾸준히 지원하는 문화가 정착돼있다는 것이다. 과학 분야 노벨상 수상까지 평균 30년 이상의 장기적 시간이 필요하다는 점을 고려할 때 일본의 성과는 이처럼 수십년에 걸친 끈기 있는 투자의 결과물로 풀이된다. 니혼게이자이신문 등 일본 매체도 일본의 노벨상 수상자들이 평균 40세 전후에 성과를 내고 20∼30년 후에 상을 받았다고 진단하기도 했다. 특정 분야에 몰두하는 일본 사회의 이른바 '오타쿠 문화' 역시 노벨상 수상자 배출에 긍정적인 토양이 되었다는 분석도 있다. 타인의 시선에 구애받지 않고 자신이 관심 있는 연구에 집중할 수 있는 사회 분위기는 새로운 길을 개척하는 연구자를 성장시키는 동력이 됐다는 것. 실제로 연성 레이저 이탈기법을 개발한 공로로 2002년 노벨화학상을 받은 다나카 고이치의 사례는 이러한 사회 분위기를 단적으로 보여준다. 고이치는 모든 노벨 과학상 수상자 중 유일한 학사 출신 수상자이기도 하다. 또 일본은 1995년 과학기술기본법을 제정해 국가 차원의 기초과학 예산을 제도화하고, 5년 단위의 과학기술기본계획을 통해 정부·학계·산업계가 일정한 예측 기반 위에서 정책을 설계할 수 있도록 정비했다. 이와 함께 국제주의에 기반한 과학기술 정책도 보다 발 빠르게 추진해왔다. 40여년 전인 1987년 '휴먼 프런티어 사이언스 프로그램(HFSP)'을 제안하며 과학기술의 목표를 '인류의 과제 해결'로 확장한 것이 대표적이다. ◆경제성장 바빴던 韓 기초과학의 딜레마…단기 성과주의 탈피 절실

한국의 기초과학 투자가 양적 성장을 이룬 역사가 길지 않아 단순 계산으로도 한국이 노벨 과학상 유력 후보국이 되려면 앞으로 십수년의 시간이 더 필요하다는 분석도 나온다. 국내 과학계에서는 한국의 R&D 시스템이 단기 성과 중심의 구조에 갇혀있다는 점을 가장 큰 문제로 지적한다. 노벨상급 연구는 실패 위험이 크지만, 국내에서는 가시적인 성과를 단기간 내에 요구하는 풍토 때문에 혁신적인 연구가 연구비를 확보하기 어렵기 때문이다. 이는 신진 연구자들이 창의적이고 도전적인 연구를 시도하기 어렵게 만드는 악순환으로 작용한다. 윤석열 정부가 기초과학 분야 지원에 대해 '나눠먹기' '연구 카르텔' 등이라는 명분으로 예산을 삭감한 행위를 두고 장기적인 과학기술 발전을 저해했다는 비판이 큰 것도 이같은 우려에서다. 아울러 한국이 노벨 과학상이라는 난제를 해결하기 위해서는 대학이 '취업 기관'이 아닌 '학문의 전당'으로서의 기능을 회복해야 한다는 지적도 있다. 우리나라처럼 학생 취업률에 따라 학과와 학문을 평가하는 분위기에서는 기초과학의 발전을 기대하기 어렵다. 단기 성과에 연연하지 않는 장기적 안목과 실패를 용인하는 과정 중심의 과학 문화를 정착시키는 것도 시급하다. 특히 노벨상은 그 상의 성격상 '인류에게 가장 큰 공헌을 한 업적'에 수여되는데, 그만큼 시간이 흘러도 변치 않는 가치와 영향력을 중요하게 평가한다. 이와 함께 과학적 타당성 확인, 연구 성과의 광범위한 영향력, 기술적 실현 정도 등의 다양한 검증을 거쳐야 한다. 그만큼 한국의 과학기술 정책 목표를 국민경제 발전을 넘어 인류 보편적 문제 해결로 확대하고, 선택과 집중의 한계를 벗어나 연구 저변을 넓히는 전략이 필요하다. 정부도 단기 지원이 아닌 중장기적으로 국내 과학기술 R&D 체계를 갖추기 위해 국가연구소(NRL 2.0) 구축, 실패를 용인하는 혁신도전형 R&D 지원 확대 등으로 R&D 정책을 바꿔나가고 있는 상황이다. ◎공감언론 뉴시스 [email protected] |