파킨슨병 앓는 70대 동생의 마지막 편지

전쟁이 터지자 편씨 형제가 살고 있던 강원도 양구에 북한국이 들이닥쳤다. 그리고 19세였던 형 찬규(88)씨는 전쟁터로 끌려갔다. 찬옥씨가 기억하는 형의 마지막 모습이었다. 가족들은 뿔뿔이 흩어졌다. 찬옥씨의 아버지는 아들이 징집됐다는 소식을 듣고는 북으로 갔다. 전쟁이 계속되면서 7남매 중에 찬옥씨만 고향에 남았다. 결국 휴전선 이남에는 찬옥씨와 그의 어머니만 남았다. 찬옥씨의 어머니는 이북으로 간 남편과 아들·딸에 대한 그리움과 원망이 뒤섞인 삶을 살다 돌아가셨다. 찬옥씨는 스스로를 '외아들'이라고 다독이며 견뎠다. 찬옥씨는 거동이 편치 않다. 그는 이번 상봉행사 내내 휠체어를 타고 다녔다. 혹시나 병세가 악화돼 가슴에 담아뒀던 말을 하지 못하게 될 수도 있다는 생각에 '형님 어떻게 지냈어', '가족은 누가 있어' 등을 적은 메모도 가져왔다. 하지만 '주름진 얼굴'이 닮은 찬옥씨 형제는 제대로 대화를 나누지 못했다. 첫날 단체상봉 때도, 만찬 때 함께 밥을 먹을 때도, 둘째 날 단체상봉 때도 휠체어에 앉은 동생과 그의 형은 별말이 없었다. 형이 동생의 손을 잡으며 "건강해야지"라고 말할 때도 동생은 고개만 끄덕일 뿐이었다.

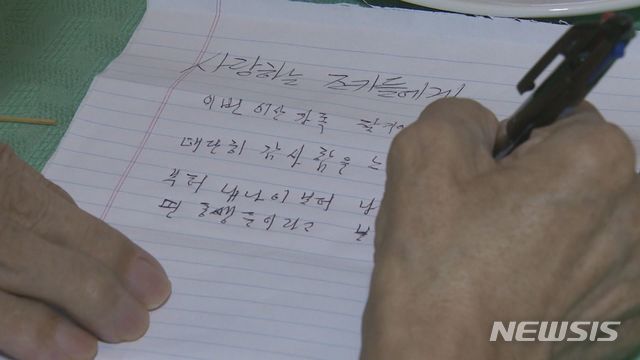

그는 "사랑하는 조카들에게. 이번 이산가족 찾기에 상봉한 데 대하여 대단히 감사함을 느낍니다"라며 "참으로 이렇게 만난 것이 하늘나라 아버지의 영광으로 생각(합니다)"라고 썼다. 글씨는 삐뚤빼뚤했지만, 그는 최선을 다해 한 글자 한 글자 써내려갔다. 편지를 쓰는 중간에 손이 굳어 글씨를 알아볼 수 없게 되자 남측 가족이 "파킨슨이 왔다"며 찬옥씨에게 물약을 먹였다. 구순을 바라보는 북측 형은 동생 옆에 앉아 말없이 지켜봤다. 이들은 이날 작별상봉 겸 공동오찬을 마치고, 형은 북으로 동생은 남으로 귀환했다. 한편 남북은 이산가족 상봉행사 연내 추가 개최에 공감대를 형성하고, 관련 협의를 진행하기로 했다. 이르면 오는 10월 말께 추가 상봉이 가능할 전망이다. [email protected] |