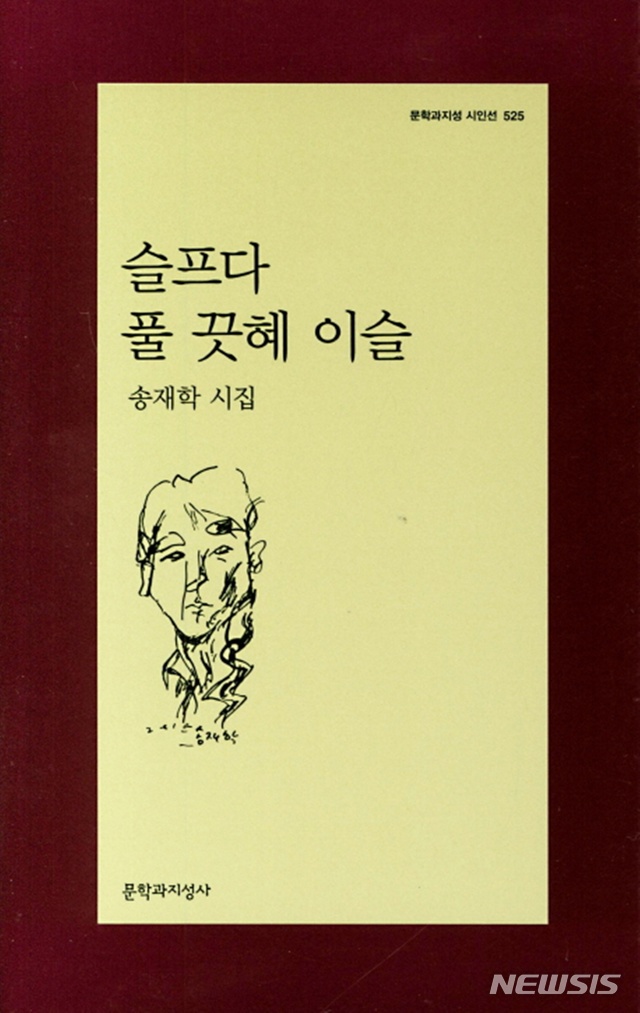

꽃차례처럼 별이 운다, 송재학 '슬프다 풀 끗혜 이슬'

1986년 '세계의 문학'으로 등단한 송재학(64)의 '슬프다 풀 끗혜 이슬'이 나왔다. 시 50편이 담겼다. 제명 '슬프다 풀 끗혜 이슬'은 1935년 세창서관에서 발간된 딱지본 '미남자의 루'에 수록된 옛 소설 제목에서 가져왔다. 딱지본은 1910년대 초반부터 신식 활판인쇄기로 찍어서 발행한 국문 소설류의 책이다. '저녁의 뻘로 귀얄질하면서 바다의 얼굴은 뭉개어졌다 분명한 이목구비가 없기에 느린 파도는 머리칼을 밀고 간다 독백이 있어야 할 자리마다 집어등이 차례차례 켜진다 그때 너는 되돌아보았느냐 뻘이란 뻘 모두 사춘기인 것을, 바다가 먼버다를 끌어당기듯 어둠이 어둠을 받아 적는 것도 보았다 그때 너는 너를 끄집어내어 헹구었느냐 바다는, 바다의 모서리마저 점자처럼 더듬거린다 희고 검은 종소리가 물고기 떼처럼 육체를 통과했다 물결이 멈춘 점토판 위에서 너는 무엇이고자 했느냐 담금질이 계속되는 부글거리는 물속, 거꾸로 매달린 수많은 눈동자, 바다의 얼굴은 파도 아래 온전했다 그때 너는 금 간 얼굴을 들었다'('그때 너는 바다로 들어갔다/그때 너는 무엇이었느냐' 전문) '꽃차례처럼 별이 운다 밤이니까 더 가까이 운다 별보다 더 맑은 소리는 별들 사이에 있다 거울도 어둠도 견디지 못하면서 금 가도록 운다 되돌아오지 않는 소리를 머금고 운다 맨살과 맨살이 부딪치는 게 얼마나 서러운지 울고 있다 하지만 창백한 별빛만 지상에 왔다 별의 울음소리는 아직 도착하지 않았다 별의 거처를 아니까 날이 밝아도 이별은 아니겠지만, 별도 꽃도 서로 갈피가 없다 녹슬지 않는 소리는 없기에 별빛은 잠들지 못하는 사람들의 시선을 담았다 별의 눈매는 가벼워서 별빛은 벌써 떠나고 눈물의 시늉만 저 별에 남았다 오, 우리가 방금 지켜본 별은 비문이 있다'('아직 별의 울음소리는 도착하지 않았다' 전문) 시인은 "한 편의 놀라운 시는, 통점이 맺히는 시는, 다가올 때, 입말과 글말로 동시에, 전율의 육체로 온다"고 했다. "시가 육체(그건 사물의 육체이면서 내 몸까지이다)를 획득하는 경우이다. 내 육신의 한 지점을 바늘이 통과하는 것, 또는 가슴에 막막한 통점이 번지는 것은 방금 경험한 시의 몸이 내 몸의 어떤 부분/기억과 일치하기 때문이다. 그것이 더듬더듬 말이나 글이 되려면 시간과 공간의 물질세계가 더 필요하다." 130쪽, 9000원, 문학과지성사 [email protected] |