[갈등, 중재로 풀자①]"법대로 할 거야"…국민 8명 중 1명 '소송 중'

|

소송이 넘쳐나고 있다. 송사를 겪고 있는 국민이 8명당 1명꼴이다. 그로 인한 사회적 비용은 날로 증가하고 있고 부작용은 심각하게 우려할 수준이다. 소송의 심판자인 판사들도 어려움을 호소하고 있다. 사건 처리에 물리적 한계를 느낀다고 토로할 정도다.

이런 상황에서 대안으로 부각되고 있는 제도가 '중재'다. 중재는 분쟁 당사자가 법원이 아닌 제3의 기관의 도움을 받아 갈등을 해결하는 제도다. 시간과 비용 측면에서도 소송에 비해 이른바 '가성비'가 훨씬 좋다. 중재 결과에 대한 만족도 역시 높다. 이에 뉴시스는 우리 사회 소송 실태를 진단하고 분쟁 해결의 대안적 수단으로 부각되는 중재의 필요성을 7회에 걸쳐 연재한다. <편집자주>

건물 명도·철거·손해배상·대여금 소송 등 많아 증거 확보·압박 위해 민·형사 함께 진행하기도 갈등 해결 최후 수단 돼야 할 소송이 '첫 단추' 시민들 갈등 격화 등 막대한 사회적 비용 유발 【서울=뉴시스】오제일 기자 = #1. 결혼을 앞둔 직장인 정모(35)씨는 조만간 법원에 소송을 낼 작정이다. 대학선배 A씨가 빌려 간 돈 170만원을 갚지 않아서다. 결혼을 앞둔 상황에서 단돈 몇 푼이 아쉬운 정씨는 수개월째 연락이 되지 않는 A씨보다 법원을 믿어보기로 했다. #2. 투자자문업체 B사는 지난해 금융감독원 직원 7명을 상대로 12억원 상당의 손해배상 청구 소송을 냈다. 금감원이 현장 조사를 나와 컴퓨터를 뒤지고 봉인해 업무를 방해했다는 이유였다. 1심 법원은 심리 끝에 B사 패소 판결을 내렸다. B사는 바로 이숨투자자문이고, 이 업체 대표는 1300억원대 투자 사기 혐의를 벌여 중형 확정 판결을 받은 송창수(41)씨다. 사법 기관을 통해 자신이 겪고 있는 갈등과 문제를 해결하려는 이들이 늘고 있다. 검찰이나 법원 등 국가권력을 개인의 이익을 위해 악용하려는 부작용도 덩달아 증가하는 추세다. 1일 대법원에 따르면 2016년 한 해 법원에 접수된 소송사건(사법연감 기준)은 총 674만7513건이다. 같은 시기 인구가 5169만여명(통계청 기준)이었던 점을 감안하면 국민 8명 중 1명이 소송을 냈다는 이야기다. 2015년 636만1785건 대비 약 6.06% 증가한 수치다. 이는 IMF 외환 위기로 온 나라가 혼란스러웠던 1998년(698만7400건) 이후 역대 최고치다. '법대로'를 외치는 국민이 지난 10년 사이 큰 폭으로 증가한 결과다. 10년 전인 2007년 소송 접수 사건은 606만 3046건이었다. 이후 2013년 659만720건으로 정점을 찍은 뒤 감소세를 보이다 지난해 다시 큰 폭으로 상승했다. 우리 나라도 '소송공화국' 반열에 올랐다는 우려 섞인 목소리가 나온다. 민사사건은 모두 473만5443건이 접수돼 전체 소송 사건의 70.2%를 차지했다. 소송 10건 중 7건은 개인간 분쟁이었다는 뜻이다. 이어 형사사건은 171만4271건으로 전체 소송 사건의 25.4%를 차지했다. 가사사건이 16만634건으로 2.4%, 소년사건은 8만8796건에 1.3%로 뒤를 이었다. 소액사건을 제외한 민사본안사건 1심 28만6903건 중 가장 많았던 사건 종류는 건물 명도·철거 소송이다. 부동산 분쟁이 많았다는 의미다. 총 3만5767건이 접수돼 전체 12.5%를 차지했다. 임대인과 임차인 사이 갈등이 배경이 되는 이 사건 소송은 2015년에 이어 2년 연속 가장 많이 접수된 민사사건이 됐다. '내가 입은 손해를 물어내라'는 청구 소송은 3만1780건(11.0%), '빌려 간 돈을 내놓으라'는 대여금 소송은 3만141건(10.5%)이 접수돼 뒤를 이었다. 치료감호사건을 제외한 형사공판사건 38만8649건 가운데는 사기와 공갈죄가 6만6808건으로 가장 많았다. 도로교통법 위반죄가 3만6510건, 상해와 폭행죄가 3만6360건 등을 기록했다. 법조계에서는 갈등 해결의 최후 수단이 돼야 할 소송이 갈등 해결의 '첫 단추'가 됐다는 이야기가 나온다. 상대방을 압박하기 위한 고소·고발, 이에 따른 역고소 등이 이어지면서 사회 구성원 사이의 갈등 격화, 신뢰 상실 등 막대한 사회적 비용을 유발하고 있다는 지적이다. 서초동 한 변호사는 "형사 고소를 통해 민사 재판에 필요한 증거를 확보하려 하거나, 민사 소송을 통해 압박한 뒤 합의를 이끌어내려는 목적으로 진행되는 소송이 많다"며 "포화 상태에서 살아남으려는 변호사들이 소송을 부추기거나 직접 소송에 나서기도 하는 등 업계가 혼탁해진 상태"라고 전했다.

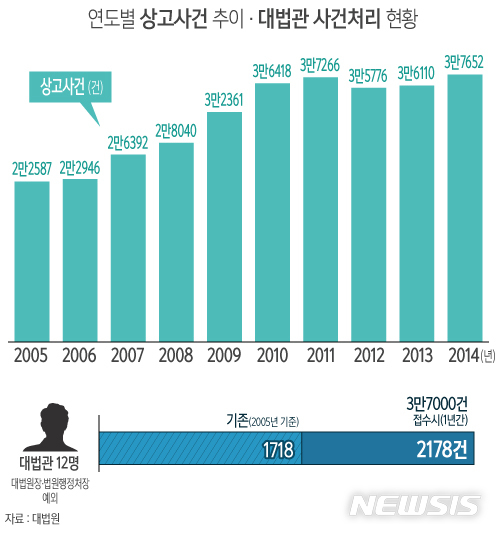

소송 건수가 늘며 검찰과 법원의 업무도 해마다 증가하는 모양새다. 이는 사실심을 강화함으로써 승복률을 높이고 상소를 줄이겠다는 법원의 시도가 지속해서 추진되고 있는 배경이기도 하다. 법원의 노력에도 불구하고 재판 결과에 불복하고 다툼을 이어가는 경우는 늘어만 간다. 지난해 항소심 접수 건수는 8만7487건, 상고심 접수건수는 2만5088건으로 각각 전년 대비 9.79%, 4.35% 증가했다. 박보영(56·사법연수원 16기) 전 대법관은 지난달 29일 퇴임사에서 "최고 법원인 대법원은 최종적으로 무엇이 정의인지를 밝히는 것을 주된 책무로 한다: 그러나 밀려드는 사건으로 그 책무를 제대로 수행하기 어려울 정도가 됐다는 점을 지적하고 싶다"며 "물리적으로 감당하기 힘들 정도로 사건이 증가해 개별 사건에서 충분한 심리를 하기 어렵게 만드는 원인이 된다"고 지적했다. 나아가 "대법관, 재판연구관의 희생과 사명감에 기대기에는 이제는 감당할 수 있는 한계를 벗어난 것이 아닌가라고 생각한다"며 "대법원이 제 기능을 수행하지 못하면 법치주의 실현에 그만큼 차질이 생기게 된다"고 강조했다. 대법관이 퇴임식 자리에서 이런 실상을 토로할 정도로 법원의 업무량이 감당 불능 수준에 도달했음을 알 수 있다. 검찰 역시 상황이 만만치 않다. 검찰 출신 변호사는 "정치권에서 해결할 문제들을 검찰로 떠넘기는 경우가 허다하고, 정체가 불분명한 시민단체들의 고발도 늘어나는 추세"라며 "이 같은 상황은 검찰 업무 부담으로 이어져 결국 일반 국민들이 피해를 보게 된다"라고 짚었다. [email protected] |