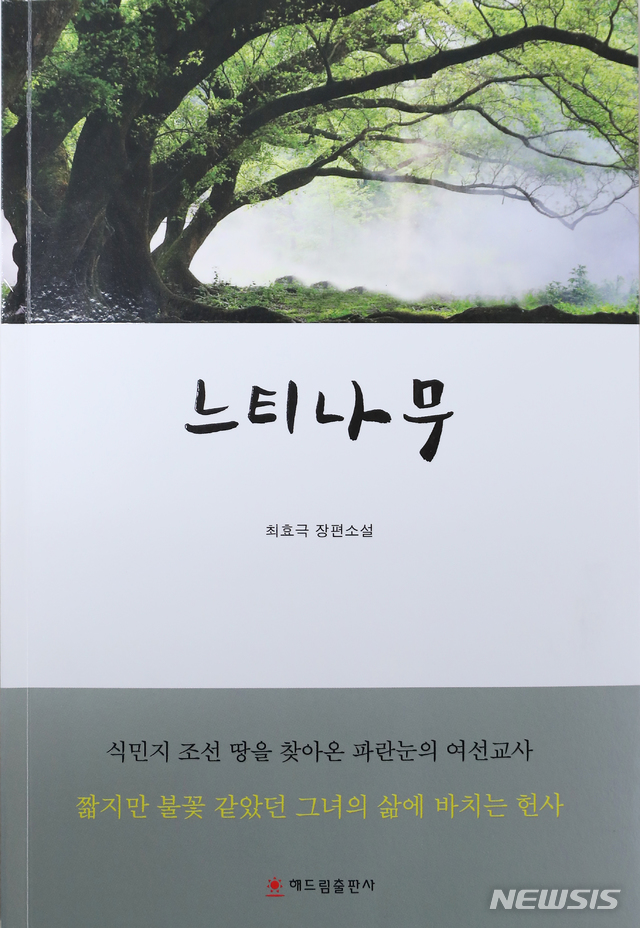

파란눈의 선교사, 조선의 가난·아픔 품다···최효극 '느티나무'

언론인 최효극(뉴시스 편집부국장)씨가 장편소설 '느티나무'를 냈다. 일제강점기에 간호 선교사로 조선 땅을 밟은 엘리자베스의 삶을 다룬 작품이다.독일 출신 미국인 엘리자베스는 식민지 조선에서 온갖 악습과 편견에 맞서는 용기를 보여준다. 노예나 다름없는 가마꾼들의 노동에 반대하고, 처녀를 내다파는 악습에 저항한다. 나병 환자들의 인권을 위해 목숨을 건 행진에도 참여한다. 그녀의 행동은 다른 선교사들에게는 눈엣가시 같은 일이다. 모함을 받아 광주제중원에서 쫓겨나기도 한다. 선교사들은 대부분 봉사와 사생활을 엄격히 분리하는 이중적 삶을 살아간다. 엘리자베스는 그런 태도를 비판하고 조선인과 똑같은 옷을 입고, 똑같은 음식을 먹으며 고난에 동참한다. 광주제중원에서 남자 간호사로 일하며 조선 최초로 나병원을 세워 운영하는 최종오는 엘레자베스에게 동지적 감정을 느낀다. 엘리자베스는 최종오에게 조선말을 배우고, 그를 '오빠'라고 부르며 따른다. 두 사람은 서로 끌리는 감정을 느끼지만 각자의 사명감이 감정의 발전을 억누른다. 엘리자베스는 투옥된 최종오를 대신해 3·1 만세운동에도 적극 뛰어든다. "제중원의 간호사들과 환자들의 마음속 화분에선 엘리자베스에 대한 애정과 두려움이란 두 그루의 화초가 동시에 자라고 있었다. 엘리자베스가 환자들을 제 피붙이처럼 돌보고 조금이라도 불편한 게 없는지 지극정성으로 보살피는 모습은 보이는 그대로 백의의 천사나 다름없었다. 그러나 그 천사는 매주 토요일 대청소 때뿐 아니라 간호사들이 업무에 태만한 것처럼 보이거나 환자들이 약을 제대로 안 먹다가 들통이 나기라도 할 경우 악마로 돌변했다. 병동 전체가 싸늘한 공포로 꽁꽁 얼어붙을 정도로 호된 꾸지람이 이어졌다. 간호사들은 시계가 없는 탓에 지각하기도 하고 말이 통하지 않는 까닭에 자의적으로 일처리를 하기도 했는데 엘리자베스에겐 그 어떤 변명도 용납되지 않았다."

최 작가는 "실존인물과 실화를 토대로 쓴 것이지만 그들이 등장하는 역사의 무대와 서로 조우하고 어우러져서 만들어내는 사건들은 대부분 창작된 것이고 역사적 사실과 정확히 일치하지는 않는다"고 전제했다. "박선홍 선생의 '광주 1백년', 양창삼 선생의 '조선을 섬긴 행복'과 알렌이 쓴 '알렌의 일기'가 없었다면 이 책을 완성하지 못했을 것이다. 어디서도 찾아볼 수 없는 소중한 기록을 남겨준 3명의 저자에게 감사하다. 무엇보다 최흥종 목사와 엘리자베스 요한나 셰핑 선교사의 숭고한 삶에 깊은 경의를 표하고 싶다. 이 책은 두 사람의 경이로운 삶에서 받은 충격과 영감에서 태어났다." 315쪽, 1만3000원, 해드림출판사 [email protected] |