[신동립 잡기노트]2015 을미년 양타령

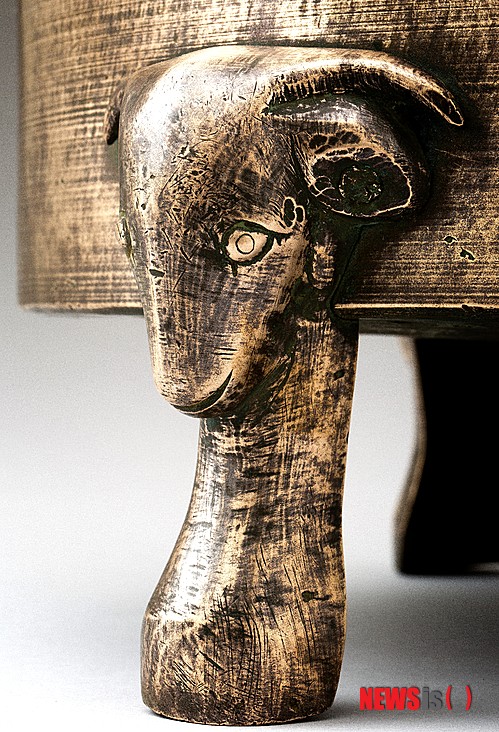

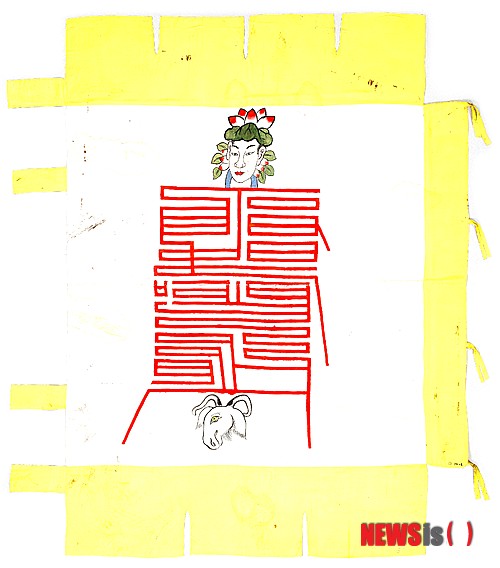

“양은 뿔이 있으면서 멋대로 굴지 않고 다 갖추고 있어도 쓰지 않으니 인(仁)을 좋아하는 사람과 같다. 잡아도 소리 지르지 않고 죽여도 울지 않으니 죽음으로써 의(義)를 지킨 사람과 같다. 어미의 젖을 먹을 때는 반드시 무릎을 꿇고 받아먹으니 예(禮)를 아는 사람과 같다.” (춘추번로·春秋繁露) 양은 순하고 침착하며 욕심이 없다. 위기를 느낄 때도 뿔로 받는 척만 할 뿐이다. 누구를 괴롭히지도 않는다. 이 같은 양의 특성은 사주팔자에 양이 있는 남녀에게서도 마찬가지다. 양은 무리를 지어 살면서도 동료간 우위를 다투거나 암컷을 독차지하려고 탐욕을 부리지 않는다. 간 길로 되돌아오는 고지식한 성질도 있다. 제 아무리 못된 시어머니여도 양띠해에 손녀를 낳은 며느리를 타박하지 않는다. 20세기 전 우리나라에서는 양을 거의 볼 수 없었다. 한국문화에서 말하는 양은 현재의 면양(緬羊·綿羊)이 아니라 산양(山羊) 혹은 염소다. 산양과 염소는 goat, 면양은 sheep이다. 산양은 고(羖), 고(羔), 고양(羔羊), 하양(夏羊), 염우(髥牛), 력(羊歷) 등으로도 표기됐다.

성경에 맨 처음 나오는 동물도 양이다. 양이 500회 이상 인용된다. ‘99마리 양을 두고 잃어버린 한 마리 양을 찾아 헤맨다’는 구절을 비롯, 예수 자신이 목자이며 예수가 짚고 다닌 지팡이가 바로 양몰이용이라는 설이 있다. 독일의 그림 동화에는 늑대와 양에 관한 이야기가 있다. ‘늑대가 양 목장에서 자주 양을 물어간다. 어미 양이 나들이 가면서 새끼 양들에게 늑대가 오면 문을 열지 말라고 이른다. 새끼 양들이 문을 열지 않자 늑대는 방앗간에 가서 손에 하얀 밀가루를 바르고 어미 양의 목소리를 흉내내 결국 집안으로 들어온다.‘ 우리나라의 ‘호랑이와 오누이’와 비슷한 스토리다. 이성계의 양꿈은 왕이 되는 꿈이었다. 초야에 묻혀 지내던 이성계가 양꿈을 꿨다. 양을 잡으려는데 뿔과 꼬리가 몽땅 떨어져 놀라 깼다. 무학 대사를 찾아가 이 꿈 얘기를 했더니 대사는 곧 임금에 등극하리라고 해몽했다. 羊에서 뿔에 해당하는 ソ획과 꼬리 격인│획을 떼면 王만 남으니 곧 왕이 된다는 것이다. 이후 이성계는 조선을 건국, 태조가 됐다. 그때부터 양꿈은 길몽으로 해석됐다. 잠이 오지 않을 때 양을 세는 것은 sheep과 sleep의 연상이기도 하지만, 양떼의 안온한 분위기와 이미지에 기댄 바 크다. 스르르 잠이 들 것 같다.

정재서 교수(이화여대 중문)는 “양은 또한 음욕(淫慾)이 강해 교미를 많이 행하는 동물로 인식됐다. 옛날에 누군가 양의 뒤를 쫓아가 봤더니 양이 어떤 풀을 뜯어 먹고는 열심히 교미를 했다고 한다. 그리하여 그 풀을 복용했더니 힘이 샘솟아서 풀을 음양곽(淫羊藿)이라고 명명했다는 전설이 있다. 실제로 음양곽은 정기를 돋우는 데 효과가 있는 한약재로 쓰이고 있다”고 밝혔다. 천진기 국립민속박물관장은 “호랑이·용·말 등 다른 띠 동물에 비해 양과 관련된 민속은 적다. 천성이 약한 탓에 해로움을 끼칠줄도 모르면서 오직 쫓기고 희생 당하는 양은 설화나 꿈, 속담 등에서도 유순하고 인내심이 강하고 상서로운 동물로 통한다. 또 염소의 수컷에는 턱수염이 있다. 수염은 나이 많은 할아버지에게만 있는 것이고 염소의 성격 또한 온화하고 온순해 옛날이야기나 동화 속에서 염소는 항상 인심좋은 할아버지 역으로 묘사된다”고 전했다.

편집부장 [email protected] |