신체훼손 인식에 불신·오해…'마지막 선물' 가로막는다[기증, 사라진 약속②]

"본인이 동의해도 가족이 반대"…기증절차 문턱'기증자 예우 논란' 이후 급감…부정적 인식 증가생전에 신청해야만 기증 가능…등록 제도도 영향

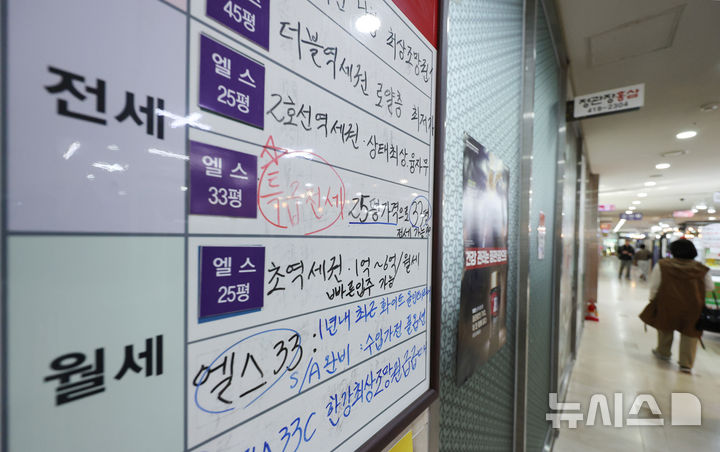

[서울=뉴시스]이다솜 기자, 성예진 인턴기자 = 한국의 장기기증률 감소에는 오랜 유교 전통에서 비롯된 문화적 요인과 기증자 예우에 대한 부정적 인식이 큰 영향을 미쳤다. 여기에 장기기증 희망을 등록하는 제도의 차이도 주요 원인으로 작용했다는 분석이다. ◆'장기기증은 신체훼손' 오해에 예우자 홀대…불신 키워 한국 사회에는 죽음 이후 시신을 온전히 보존하는 것을 미덕으로 여기는 유교적 가치관이 깊이 자리 잡고 있다. '부모에게서 받은 몸을 훼손하지 않는다'는 효 사상은 장기기증을 주저하게 만드는 심리적 장벽이 됐다. 장기기증 관련 단체 관계자들 역시 "장기기증을 '신체훼손'이라고 여기는 인식이 기증 감소로 직결되고 있다"고 입을 모았다. 생전에 기증 의사를 밝혀도 남겨진 가족들이 문화적 관습을 이유로 동의를 거부하는 경우가 적지 않다는 것이다. 실제로 한국리서치가 지난 2023년 실시한 '뇌사 시 장기기증에 대한 인식조사'에 따르면 장기기증을 꺼리는 가장 큰 이유로 '막연한 두려움'에 이어 '신체 훼손에 대한 두려움'이 2순위로 나타났다. 이영정 한국신장장애인협회 사무총장은 "한국에서는 사망했을 때 시신에 손대는 것 자체를 꺼려한다"며 "유가족들이 이를 시신 훼손이라고 여겨 뇌사자가 생전에 기증 서약을 했어도 승인하지 않는 경우가 많다"고 말했다. 장기기증에 대한 사회적 오해와 불신도 기증자 감소와 밀접한 관련이 있다. 특히 지난 2017년 장기기증자에 대한 소홀한 예우 문제가 언론 보도를 통해 알려지며 국민적 인식이 급격히 나빠졌다. 당시 뇌사 장기기증자의 시신을 유가족들이 수습하도록 하는 일이 벌어지며 기증자에 대한 예우와 사후 관리가 부족하다는 지적이 제기됐다. 이후 장기기증 서약 취소자들이 급증했고 관련 통계에서 기증 등록자의 수는 내리막을 걸었다. 김동엽 사랑의장기기증운동본부 상임이사는 "지금도 유튜브에 ‘장기기증 나몰라라’라고 검색하면 당시 사건을 다룬 콘텐츠가 여전히 생산되고 있다"며 "기증자 예우에 대한 오해를 해소하기 위해 매주 캠페인을 진행하지만 인식을 바꾸는 일은 쉽지 않다"고 토로했다. ◆'옵트아웃' 채택한 기증 선진국…"韓, 도입 어려워" 한국에서 장기기증 희망을 등록하는 방식인 '옵트인'(opt-in) 제도도 낮은 기증률에 영향을 미치고 있다. 옵트인 제도는 생전에 별도의 신청을 밟아 동의 의사를 밝힌 사람만 장기기증 대상자로 보는 방식이다. 이 경우 본인이 장기 기증을 희망하더라도 유가족의 동의까지 받아야 실제 절차가 이뤄진다. 반면 유럽 국가 상당수는 '옵트아웃'(opt-out) 제도를 채택했다. 생전에 장기기증 거부 의사를 밝힌 사람을 제외한 모든 이들을 잠재적 기증자로 보는 방식이다. 옵트아웃제를 오래전부터 시행해 온 스페인은 현재 세계에서 장기기증률이 가장 높은 나라다. 그러나 장기기증에 대한 국민적 인식이 부정적인 한국에서 옵트아웃 제도를 도입하는 것은 현실적으로 불가능하다는 의견이 지배적이다. 한국의 문화적·종교적 배경, 가족 중심의 의사결정 구조를 고려하면 단순히 제도를 도입한다고 해서 동일한 효과를 기대하기도 어렵다는 것이다. 서울대병원 장기이식센터 관계자는 "충분한 사회적 합의와 신뢰 구축이 선행되지 않으면 제도 시행이 오히려 반발과 불신을 키울 수 있다"며 "조심스럽게 접근해야 한다"고 강조했다. 한국장기기증조직원(KODA) 관계자도 "옵트아웃제를 시행하는 나라들은 장기를 공공재로 보는 사회주의적 성향이 강하다"며 "“대국민 인식 차이를 고려할 때 한국에서 같은 제도를 도입하면 거부감이 커질 수 있어 신중한 논의가 필요하다"고 말했다. ◎공감언론 뉴시스 [email protected] |