[클로즈업 필름]기술 전진과 스토리 후퇴의 엇박자…'더 문'

[서울=뉴시스] 손정빈 기자 = 영화 '더 문'은 어떤 한국영화도 가보지 못한 곳에 도착한다. '더 문'이 다다른 곳은 과학과 현실에 기반한 SF 장르다. 한국영화계는 SF의 불모지. SF를 우리가 흔히 이야기하는 우주를 배경으로 한 작품으로 한정하면, 국내에선 최근에서야 '승리호'(2021) 같은 영화가 나왔고 '고요의 바다'(2021) 같은 드라마가 탄생했다. 이 목록에 추가될 가장 최근 사례로 영화 '정이'(2023) 정도를 더 댈 수 있다. 그러나 '승리호'와 '정이'는 판타지에 가까웠고, '고요의 바다'는 과학 현실 반영을 포기하면서 SF로서 가치를 잃었다. 말하자면 우리가 흔히 할리우드 영화를 보면서 SF라고 얘기했던 바로 그 장르에 해당하는 한국영화는 '더 문'이 최초나 다름 없다. '더 문'이 이룬 성취는 높은 평가를 받아 마땅하다. 다만 이 영화는 이같은 기술적 성과를 스토리텔링에 도킹하는 데 어려움을 겪는다. '더 문'의 드라마는 새로운 장르에 과감하게 발을 내딛은 도전 정신과 어울리지 않게 진부와 상투 그 어딘가에서 더 나아가지 못한다. 이처럼 전진과 뒷걸음질의 엇박자 속에 '더 문'은 SF영화로서 경쟁력을 충분히 채우지 못한다.

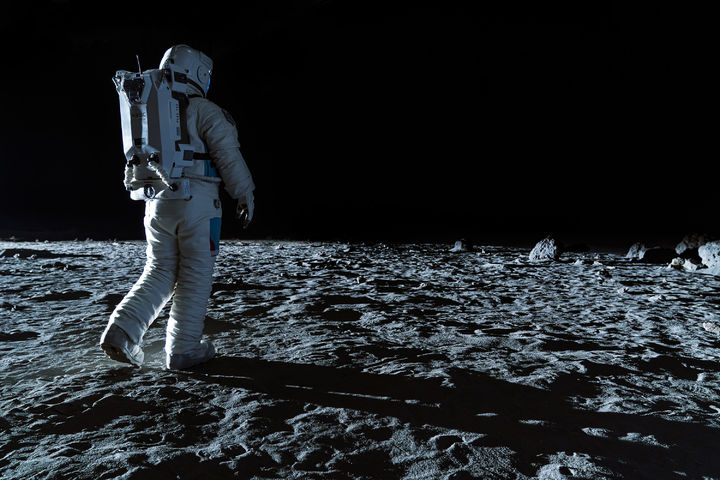

'더 문'이 한국영화가 이전에 보여준 적 없는 그림을 보여준다는 데는 누구나 동의할 것이다. 사례가 많지는 않지만, 그간 한국 SF 콘텐츠의 문제점은 두 가지로 요약된다. 어설픈 시각 효과 그리고 과학 현실에서 벗어나도 너무 벗어난 설정 오류들. '더 문'은 이 두 가지를 대체로 충족한다. '더 문'이 구현하는 우주 관련 이미지 중 어색하다고 느낄 만한 부분은 없다고 봐도 무방하다. 이 작품 대부분 장면은 철저한 감수를 통해 실제로 가능하거나 혹은 상상력을 조금 첨가하면 실현 가능성이 아예 없지 않은 것들로 구성돼 있다. 이 두 가지를 바탕으로 '더 문'은 영화가 만들어낼 수 있는 최대한의 다이내믹을 제공한다. 압권은 달에 홀로 도착한 황선우(도경수)가 탐사 도중 쏟아져 내리는 유성우를 피해 달 탈출을 시도하는 시퀀스. 앞서 기자간담회에서 "이 정도 예산(약 300억원)으로 이 정도 영화를 만드는 건 할리우드든 중국이든 불가능하다"고 말한 김 감독의 말이 과장이 아니라는 걸 이 장면이 확인해준다. 다른 걸 다 떠나 국내 관객에게 친근한 한국 배우들을 이 장르에서 볼 수 있다는 것 자체가 새로운 볼거리이다.

그러나 '더 문'은 이전 한국영화가 숱하게 보여준 스토리를 답습하면서 기술적 완성도 이상의 매력을 내뿜지 못한다. 과거에 발생한 비극적 사고, 아버지의 못다한 꿈을 이루려는 아들, 과거 사고와 얽힌 사람들, 결국 드러나는 비밀, 다시금 되살리는 삶을 향한 의지 같은 일련의 설정은 꼭 우주가 배경이 아니더라도 각종 영화들에서 마치 공식처럼 존재해온 서사 요소들이다. 여기에 드라마 굴곡을 만들려는 의도가 다소 노골적으로 드러나는 에피소드와 캐릭터, 인물 간 관계가 더해지면서 '더 문'의 이야기는 허점을 너무 많이 노출한다. 관객이 각 인물의 감정에 미쳐 빠져들기도 전에 영화가 먼저 이들의 이야기에 너무 슬퍼하고 있다는 것 역시 큰 약점이다. 김 감독은 이 영화로 "용서·위로·연대의 메시지를 전하고 싶다"고 했다. 김 감독의 의도는 분명 존중 받아야 하나 그 방법이 기어코 눈물을 잡아 빼겠다는 식이라는 건 아쉬운 대목이다. 최근 한국 관객의 까다로워질대로 까다로워진 입맛을 생각해보면 '더 문'의 단선적인 이야기가 관객의 기대를 충족해줄 거라고 기대하긴 어렵다.

'더 문'은 일반 관객에겐 장단이 뚜렷한 영화로 구분되겠지만, SF영화 마니아들의 엄격한 기준을 충족하기에 아직은 많은 한계가 있는 작품이기도 하다. 한국영화가 가진 어쩔 수 없는 예산의 한계 탓에 이 작품은 우주영화임에도 상대적으로 미니멀하다는 인상을 준다. 할리우드 SF영화 규모 스케일을 기대했다가는 다소 실망할 수도 있다. 2010년대 할리우드 SF영화를 놓치지 않고 따라온 관객은 '더 문'에서 수 차례 기시감을 느낄 수도 있다. 알폰소 쿠아론 감독의 '그래비티'(2013), 리들리 스콧 감독의 '마션'(2015), 제임스 그레이 감독의 '애드 아스트라'(2019) 등 2010년대 SF 걸작에서 이미 경험한 설정·장면·이야기 등과 유사하게 보일 수 있는 장면이 '더 문'에는 일부 있다. 다만 이것을 오리지널리티의 문제로 보는 건 정당한 시각이 아니다. 이처럼 기본 투자 비용이 높은 장르 영화는 필연적으로 할리우드 자장 안에 있을 수밖에 없다는 걸 어느 정도는 감안하고 보는 게 더 나은 판단으로 보인다. ◎공감언론 뉴시스 [email protected] |