단순한 선으로 보이는 '소의 침묵'...황영성 화백 개인전

【서울=뉴시스】 박현주 미술전문기자 ='소 그림'은 이중섭이 대표적이다. 그는 1954년 해부도같은 굵은 선이 돋보이는 소 연작을 쏟아냈다. 2년후 1956년 행려병자로 쓸쓸히 생을 마감했지만, 인생은 짧고 예술은 길다. 이중섭의 상징이자 대표작으로 남은 흰소·황소등은 사후 60년만에 수십억대에 낙찰 기록을 세우며 존재감을 발휘하고 있다. 1950년대 이중섭의 '소'가 식민지 치하에서 조선민족의 상징으로 굵고 힘찬 동세로 우렁찬 모습이라면, 2000년 소 그림은 황영성(77·조선대 미대 명예교수)화백으로 이어져 선과 점으로 간결화된 추상화로 잔잔해졌다. 이중섭의 소가 민족의 울분이 담겼다면, 황영성의 소는 '가족같은 정'을 전한다. "어린 시절 고향집에서 풀도 뜯기며 타보기도 하고 외양간에서 여물도 주며 소의 깊은 울음 소리와 낮은 울음 소리를 들으며 자랐지요." 8년만에 서울 사간동 현대화랑에서 '소의 침묵'을 주제로 개인전을 연 황영성 화백은 "소의 모습은 소 그 자체의 모습이라기보다 그냥 나의 모습이고 우리의 모습이라고 여겨진다"고 했다. 이번 전시에 소개되는 '소의 침묵' 연작은 과거 어린 시절 그가 함께 보낸 큰 눈망울의 조용한 흰 소, 웅크리고 앉아 있는 소무리들, 소에 대한 애틋한 감정과 기억이 겹쳐있다. 전시의 중심을 이루는 '소의 침묵' 연작은 1970년대 작가의 ‘회색시대’ 색조의 연장선으로 동시에 구체적 형상이 선과 면으로 단순화하되는 조형적 변화의 초기 단계를 보여주는 작품들이다. 황영성은 70년대 초, 당시 국내 서양화가들이 기피했던 향토적 소재에서 무채색 회화에 빠져 ‘회색조’ 작업에 몰두했다. 동시대의 흐름을 거스른 작가의 회화적 실험은 '토방'(1971)이라는 회색조의 초가집 풍경을 그린 작품으로 완성됐다. 당시 국전에서 특선하며 황영성의 70년대를 장식한 ‘회색시대’의 시작을 알렸다. ‘회색시대’는 작가의 고향에 대한 애정과 그리움이 서정적인 동시에 절제된 감정으로 드러난 작품이다. 이후 어린 시절 함께했던 흰 소들의 기억을 바탕으로한 소 그림으로 발전해나갔다.

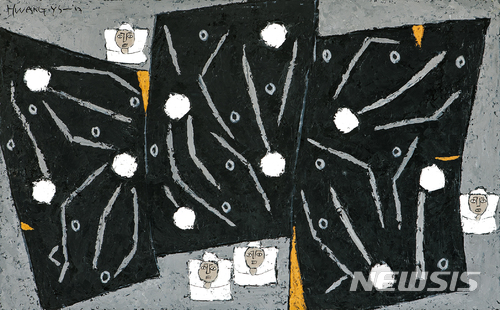

이러한 맥락에서 탄생한 '소의 침묵' 연작은, 이전 작품들과 마찬가지로 회색조를 바탕으로 하지만, 검게 칠해진 소들이 작품의 배경이자 주제로 나타난다. 여러 겹의 두터운 검정칠 속에서 ‘소’는 무심히 단순하게 그어진 선들의 집합 만으로 수면 위로 떠오른다. "처음에는 백의민족인 한국인의 색채라 생각해 하얀 소를 그렸다. 그러다 어느 날 검은 소를 그리고 싶었다. 모든 색채가 합쳐진 검은색은 욕망과 비밀, 작가로서 숨겨진 것들을 담아내고 싶었다" 80년대 작품에서 묵직하게 웅크리고 무리를 지어 앉아있던 소들은 최근 작업에서는 간결하고 짧은 선들, 움직임, 리듬감이 지배하는 동적인 화면으로 구성된다. 특히 ‘소’는 논두렁 속에 고립된 동물 혹은 대상으로서의 소가 아니라 가족의 구성원으로서 인격화됐다. 김성원 미술평론가는 "작가에게 소는 말은 없지만 언제나 그의 마음을 알아주는 가족이었다. 하지만 황영성의 소는 한 마리가 아닌 언제나 집단으로 표현된다"며 "초기 그림에서 우리는 소의 형상을 어느 정도 인지할 수 있다. 그러나 소의 형태는 점점 간결해지고 눈망울처럼 보이는 흰 점들 혹은 소뿔처럼 보이는 추상적 형태들로 전환된다"고 소개했다.

작가의 추억이 스며있는 '소의 침묵'과 더불어 황영성의 작품세계를 대표하는 '가족 이야기' 연작도 선보인다. '황영성 격자 스타일'로 사람들의 삶의 방식을 보여준다. 작가는 90년대에 캐나다, 멕시코, 프랑스등을 여행하며 동시대를 살아가는 사람들의 다양한 삶을 목격했고, 이를 통해 가족의 개념을 전 인류와 동물에 이르기까지 무한대로 확장하며 격자무늬로 각양각색의 형상으로 담아냈다. 황화백은 "해외여행을 하면서 다양한 문화체험을 하다 보니 지구상의 모든 사람이 가족으로서 존중해야 한다는 것을 깨닫게 됐다"고 했다. 기호화된 사람, 동물, 이야기 등을 반복적으로 그려 넣어 규칙적인데도 유동적인 화면이 특징이다. 가족의 수많은 이야기들처럼 화려한 색상의 현란함과 단색의 모노크롬 화면으로 무한대의 변환이 가능한 작품이다.

이번 전시에는 최신작 ‘문자-형상’ 연작도 선보여 한층 더 풍부함을 전한다. '가족 이야기' 연작에서 수많은 이야기들을 기호화하는 과정을 거쳐 다시 그 기호들을 환원하는 방법을 모색하는 가운데 탄생했다. 이태백과 조조의 한시 속 한문을 작가 특유의 격자에 담아 ‘문자-형상’ 작품으로 만들어냈다. 김소월, 이용악, 정지용의 시를 전환시킨 작품에서도 ‘한글’이 교차되며, 작품이 글로 읽힘과 동시에 그림으로 보이기도 한다. '가족 이야기'가 격자무늬 속 무수한 이야기를 통해 삶의 철학을 담았다면, ‘문자-형상’ 작업은 시와 그림이 어우러져 풍류적 측면을 더한다. 이번 전시는 작년 광주 국립아시아문화전당에서 열린 대규모 회고전 이후의 첫 전시다. 작가의 작업 세계 전반을 대표하는 주요 작품 30여점을 선별한 이번 전시는 '소 그림 화가' 황영성 회화의 양식적 모색과 변천사를 한 눈에 조망할 수 있다. 전시는 27일까지. [email protected] |