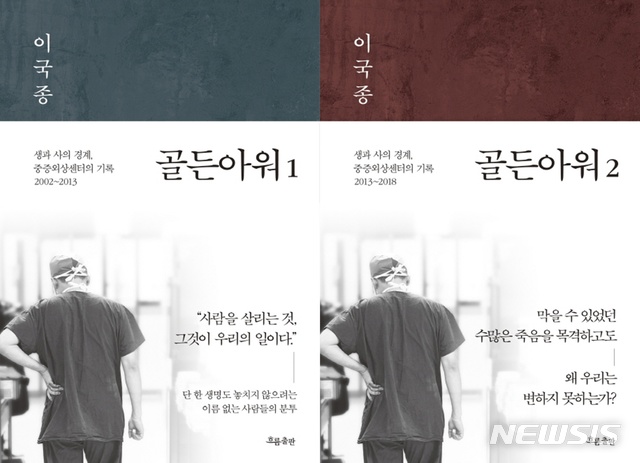

외과의사 이국종, 삶과 죽음 17년간 기록하다...'골든아워'

이국종(49) 아주대병원 외상외과 교수(경기남부권역외상센터장)이 '골든아워'를 냈다. 17년간 외상외과 의사로서 맞닥뜨린 냉혹한 현실, 고뇌·사색, 의료 시스템에 대한 문제의식 등을 담했다. 이 교수는 메스를 내려놓고 틈틈이 펜을 들었다. 약 6년간 적은 글을 두 권의 책(1권 2002~2013년, 2권 2013~2018년)으로 엮었다. 2002년 이 교수는 지도교수의 권유로 외상외과에 발을 내딛으며 인생의 전환점을 맞이한다. 원칙대로라면 환자는 '골든아워' 60분 안에 중증외상 치료가 가능한 병원에 도착해야 한다. 수술방과 중환자실, 마취과, 혈액은행, 곧바로 수술에 투입할 수 있는 의료진에 이르기까지 여러 분야의 의료 자원도 신속히 투입되어야만 한다. 하지만 현실은 원칙과 거리가 멀었다. 이때부터 지난한 싸움이 시작됐다. 국제 표준의 중증외상 시스템을 대한민국에 정착하기 위해 고군분투했다. 1권에서 2011년 아덴만 여명 작전에서 총상을 입은 석해균(65) 선장을 살려낸 이야기를 비롯, 대한민국 의료 현실을 담담하게 풀어냈다. 생사가 갈리는 위중한 상황에 처한 의료진과 환자, 보호자의 통렬한 심정, 늘 사고의 위험에 노출된 육체노동자들의 고단한 삶, 가정 폭력·조직 폭력 등이 펼쳐진다. 2권은 이 교수가 몸담은 대학병원이 경기남부권역외상센터로 지정된 후에도 여전히 열악한 현실에서 국제 표준에 맞는 시스템을 안착시키고자 고투하는 과정이다. 중증외상센터 사업이 시간이 흐를수록 원칙과 본질에서 벗어나 복잡한 이해관계에 휘둘리며 표류하는 동안 시스템 미비를 몸으로 때우던 동료들이 한계 상황에 내몰리고 부상으로 쓰러졌다. 켜켜이 쌓여가던 모순과 부조리는 결국 전 국민을 슬픔에 빠뜨린 대참사를 통해 적나라하게 드러났다. 세월호, 귀순한 북한군 병사 등 대한민국 중증외상 치료 현장을 증언하며 그들의 희생·땀·눈물을 돌아본다.

"석비에 새겨진 아버지의 함자를 가만히 들여다보았다. 손끝으로 석비 모퉁이를 가만히 쓸어내렸다. 정모에 꺾여 닿은 볕이 뜨겁지 않았다. 나는 어디까지, 어디로 가야 하는가. 아버지는 답이 없었다. 그가 누운 자리는 평안해 보였다. 영면한 아버지의 자리가 부러웠다. 그러나 나의 끝도 멀지는 않을 것이다. 서글프도록 허망하기는 했으나, 산 날들이 대개 온전하지 않았으므로 그 사실도 그렇게 나쁘지 않은 것 같았다." 이 교수는 "이 기록은 냉혹한 한국 사회 현실에서 업의 본질을 지키며 살아가고자, 각자가 선 자리를 어떻게든 개선해보려 발버둥치다 깨져나가는 바보 같은 사람들의 처음이자 마지막 흔적"이라고 소개했다. 1권 440쪽·2권 380쪽, 각권 1만5800원, 흐름출판 [email protected] |