비자 종류만 80종…혼란 키우는 美 제도[美 근로자 구금 그후④]

지나치게 세분화된 비자 체계고소득 전문직 외 취득 어려워단기 비자 의존 늘며 리스크 확산현지 인력 확보도 사실상 불가능외국 기업 투자 위축 우려 커져

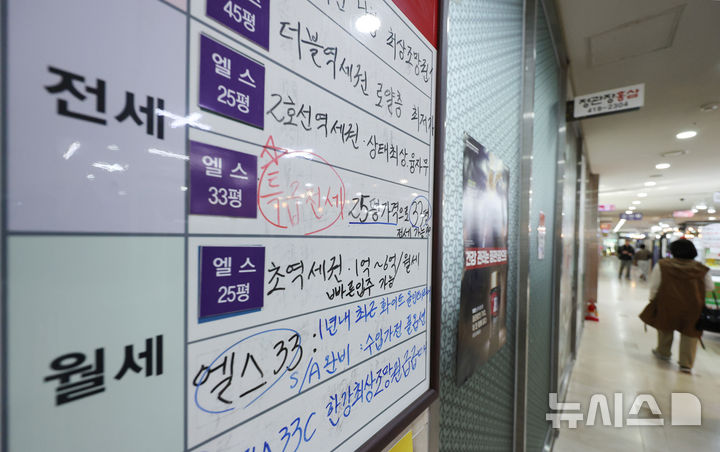

지나치게 세분화된 체계와 까다롭기로 유명한 심사로 인해 외국 기업과 근로자 모두 불확실성에 직면했다는 지적이다. 13일 업계에 따르면 미국은 이민에 해당하지 않는 비자만 20종 이상, 세부적으로는 80종이 넘는다. 전문직 취업용 H1B, 단기 출장용 B1, 기업 내 전근용 L1 같은 비자가 대표적이다. 한국은 미국 비자 면제 프로그램(VWP) 대상국으로, 전자여행허가(ESTA) 등록 시 최대 90일간 비자 없이 입국할 수 있지만 현지 노동은 허용되지 않는다. 이 가운데 핵심 비자인 H1B는 취득이 갈수록 어려워지고 있다는 평이다. 지난 2023년 기준 H1B 발급 건수는 40만건으로, 이 중 60% 이상이 정보기술(IT) 업종에 집중된 것으로 알려졌다. H1B 취득자의 연봉 중간값도 10만 달러(약 1억4000만원)를 훌쩍 넘어, 사실상 고소득 전문직 외에는 접근이 쉽지 않다. 이로 인해 외국 기업들이 단기 체류용 비자에만 의존하는 사례가 늘었고, 코로나19 이후 B1 비자 입국이 급증했다. 이번에 구금된 한국인 근로자 상당수도 B1 비자를 소지한 것으로 알려졌다. 미 국무부에 따르면 지난해 한국인에 대한 B1·B2 비자 발급 거부율은 15%에 달했다. 그렇다고 비자 발급이 필요 없는 현지 인력 조달도 쉽지 않다. 대만 반도체업체 TSMC가 애리조나에서 공장을 건설하며 겪은 기술 인력 부족 사례가 단적인 예다. 업계 관계자는 "비자 규정의 불확실성이 커질수록 외국 기업의 현지 투자가 위축될 수밖에 없다"며 "단기 체류 비자에 의존해 인력을 파견하던 기업들이 이번 사태로 상당한 충격을 받았다"고 말했다. 이어 "미국 비자 제도의 일관성과 투명성이 확보되지 않으면 장기적으로 미국 내 생산 차질과 투자 철회 같은 심각한 결과가 나올 수 있다"고 덧붙였다. ◎공감언론 뉴시스 [email protected] |

관련기사

- 美 출장 많은 기업들, "앞으로가 더 걱정"[美 근로자 구금 그후①]

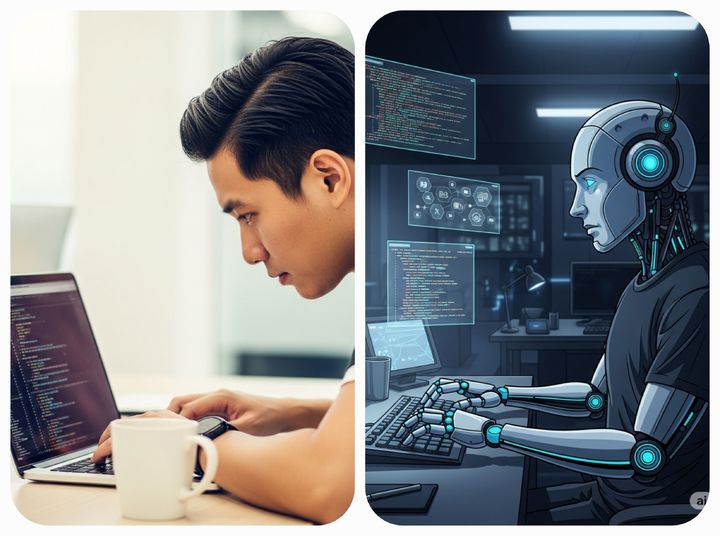

- "사람이 하던 일, 로봇이 맡는다"…자동화 가속[美 근로자 구금 그후③]

- 미주노선 '흔들'…"미국행 취소 늘었다"[美 근로자 구금 그후②]

- "아들아 고생했다" 나이든 부모님도 마중…가족 품 안긴 '美 구금' 근로자들(종합)

- "족쇄 찬 한국 노동자 모습이 대미 투자 막을 것"-WSJ

- 위성락 안보실장 "美구금 근로자들 재입국 불이익 없도록 합의"

- 조현 "한미 워킹그룹, 최소 국장급 총괄…주한美대사관 데스크 설치 포함 논의"

- 국힘 "李정부, '성과쇼' 할 때 아냐…외교참사 반성해야"